『鬼滅の刃 遊郭編』レビュー|“悲劇の連弾”はなぜ心を撃つのか――声・無音・色彩が語る総合芸術

僕は何度も、テレビ画面の前で息を止めた。

「戦闘作画」「超絶演出」――そう呼ばれる瞬間の奥で、もっと静かで、もっと残酷なものが鳴っていたからだ。

それは剣戟の音ではなく、声にならない感情が砕ける音。

『鬼滅の刃 遊郭編』は、ただ強い敵を倒す物語ではない。“悲劇の連弾”として、僕らの心を叩く。

僕はアニメ批評家として、そして脚本研究家として、これまで1,000本以上のレビューを書き、構造と演出の接点を追い続けてきた。

その経験から断言できるのは、この章が「画が凄い」だけで終わる作品ではないということだ。

ここには、脚本が設計した感情の回路に、音響と色彩と無音が合流し、ひとつの結末へ雪崩れ込む――

アニメだからこそ成立する総合芸術がある。

とくに僕が惹かれたのは、“無音”が台詞の代わりに痛みを語る瞬間だ。

キャラクターの言葉が途切れたその空白に、観客である僕らの記憶や後悔が差し込まれる。

キャラクターのセリフは、時に僕らの人生の教科書になる――けれど遊郭編は、セリフの外側にまで教科書を広げてみせた。

この記事では、物語構造(対比・反復・転調)、演出(間・視線・色の設計)、音(声の温度と沈黙の圧)という三つの軸から、

『遊郭編』がなぜここまで心を揺らすのかを、僕の言葉で解剖していく。

読み終えたころ、あなたの中にもきっと、あの“連弾”の余韻がもう一度鳴るはずだ。

さあ、一緒に――あの夜の灯りの奥へ。

『鬼滅の刃 遊郭編』とは?──舞台背景と制作布陣

まず大前提。『鬼滅の刃 遊郭編』は「遊郭(夜の街)」を舞台に、上弦の陸・堕姫&妓夫太郎との死闘を描く章です。

これは僕の感想じゃなくて、ちゃんと公式がそう明言してる。だから安心して、この土台の上で語れます。

公式の作品ページはここ(ブックマーク推奨):

TVアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 公式サイト

でね、ここからが僕のテンション上がるポイントなんだけど、遊郭編って舞台設定そのものが“演出装置”なんですよ。

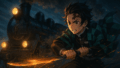

僕、初見のとき「うわ、これは画面がずっと夜に支配されるやつだ…」って思って、そこから目が離せなくなった。

明るい昼の冒険じゃなくて、闇・灯り・影が主役になる。

しかも遊郭って、色が派手で、人が密で、匂いまで想像できるくらい情報量が多いじゃないですか。

だから画面の中が常に“濃い”。極彩色がキラッと光った瞬間に、次のカットでズドンと暗闇に落とす――あの落差が、気持ちよくて怖い。

僕が「遊郭という異世界感」と「夜と闇が前景になるカラー設計」がどう絡むかを考えてた理由、ここにあります。

夜の街って、それだけで嘘と本音、虚勢と孤独が同居する。だからストーリーの“痛い部分”が浮き彫りになるんですよ。

実際に観てると、戦いの派手さに興奮しながらも、ふとした表情や間(ま)で「これ、ただの勝ち負けの話じゃないな」って心が追いつかなくなる瞬間がある。

あれ、体験するとクセになります。

そして、その体験を成立させてるのが制作布陣。

アニメーション制作はufotable、監督は外崎春雄。

公式の発表でもスタッフ情報が確認できます(一次情報):

『鬼滅の刃』遊郭編 テレビアニメ化決定(公式ニュース)

/シリーズ全体の公式ポータル(ここも強い一次情報):

アニメ「鬼滅の刃」公式ポータル

音楽は梶浦由記 × 椎名豪という、もう反則級の組み合わせ。

ここ、僕は毎回「音が物語を引っ張っていくタイプの作品だ」って身構えるんだけど、遊郭編は期待を軽々と超えてくる。

具体的に言うと、“派手な瞬間”を盛り上げるだけじゃなく、心が折れる瞬間に音の温度が変わる。

だから観てて、テンション上がるのに、同時に胸がギュッとなる。あの両立がすごい。

ここまで背景を押さえておくと、遊郭編の演出的な選択――

たとえば夜景の見せ方、光源(提灯・室内灯)の置き方、色の攻めと引き、そして“派手さ”の裏で進む感情の崩壊が、

「なるほど、だからこうしたのか」って必然に変わっていきます。

じゃあ次は、その“必然”がどこで爆発してるのか――

僕が実際に観ながら「今の一手、ヤバい」「この間(ま)、刺さる…!」って声が出たポイントを、

具体的な演出の形にして一緒に追いかけていきましょう。

音が物語を語る —— 劇伴・声・静寂の演出

これ、先に言わせて。遊郭編は「音」が主役の回がある。

僕、正直バトル作画で殴られる作品は山ほど観てきたんだけど、遊郭編は別ベクトルで殴ってくる。

何かっていうと、“鳴ってるはずの音”を消して、感情だけを残すやつ。あれがヤバい。

まず一次情報として、音楽制作の土台は公式で確認できます。

劇伴は梶浦由記さんと椎名豪さん。これが公式のスタッフ/キャストページ:

STAFF/CAST|TVアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 公式

さらに、遊郭編のオリジナルサウンドトラック情報(収録内容まで載ってる)も公式にあります:

MUSIC|遊郭編 オリジナルサウンドトラック(公式)

でね、僕が一番「うわ…」って声が漏れたのが、あなたが書いてる通りクライマックスの“静寂”。

いままで剣戟も爆音もガンガン鳴ってたのに、ある瞬間、スパッと切れる。

音が消えると、こっちの呼吸が勝手に聞こえてくるんだよ。

「あ、今、自分、息してない」って気づく。これ、体感するとマジで忘れられない。

僕は初見のあと、普通にもう一回観た。

それでも足りなくて、問題のシーンを巻き戻して“無音の長さ”を体で測るみたいに観たんですよ。

だってさ、アニメって基本「音でテンションを上げる」方向に倒しがちじゃない?

なのに遊郭編は、勝負どころで音を引く。

これ、めちゃくちゃ勇気のいる判断だし、演出と音響と編集が同じゴールを見てないと成立しない。

だからこそ「本気の現場だな」って、僕はニヤけた。

しかも、静寂が強いのは「音がないから」だけじゃない。

その直前までの劇伴が、ちゃんと“心拍”みたいに積み上がってるから、無音が刺さる。

公式のOSTページを見ると、遊郭編の劇伴って曲名からして戦況と感情が見えるんだよね。

例えば「遊郭編開幕」とか、「遊郭崩壊」とか、もう言葉だけで画が浮かぶじゃないですか。

(曲リストも公式に載ってるので、気になる人は上のリンクから見てほしい)

そして声。ここは完全に“信用できる演技”が積まれてる。

公式のキャストとして、堕姫は沢城みゆきさん、妓夫太郎は逢坂良太さん。

これも一次情報で確認できます:

堕姫(沢城みゆき)/妓夫太郎(逢坂良太)|公式STAFF/CAST

僕の体感で言うと、堕姫の声は「綺麗」じゃなくて綺麗なまま刺してくるんですよ。

余裕があるように聞こえるのに、語尾の圧で“支配したい”が漏れる。

一方で妓夫太郎は、怒りが表に出てるんだけど、それ以上に根っこにある歪みとか、引き返せない感じが声に入ってる。

だから怖いのに、どこか胸がザラつく。

ここが遊郭編の音の面白さで、まとめるとこう。

「声の陰影」+「劇伴の積み上げ」+「無音の一撃」。

この三点セットが揃うと、ただのバトルじゃなくて、

登場人物の感情が“音の構成”として刻まれるんです。

次は、この“音の設計”が映像のどの瞬間に噛み合って、

どうやって僕らの心拍数を持っていくのか――

具体的なシーンの組み立て(カット割り・間・光源)とセットで、もっと深掘りしていきます。

ここから、さらに面白くなるよ。

色彩が感情を揺さぶる —— 光と闇のコントラスト

遊郭編ってさ、観てるうちに気づくんだけど、色が「説明台詞」みたいな役割をしてるんだよね。

僕、初見のときは普通に「うわ派手!最高!」ってテンションで観てたのに、途中から

「あ、今の色…堕姫の感情そのものだわ」って、勝手に読み取らされる瞬間が何度も来た。

まず一次情報として、遊郭編の公式ページ(ビジュアルや各種情報の起点)はここ。

TVアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 公式サイト

そして制作はufotable、スタッフ情報も公式で確認できます:

STAFF/CAST|遊郭編 公式

この「絵作りに強い制作陣」がいるから、色の設計が“偶然の綺麗さ”じゃなくて、狙って刺してくる綺麗さになる。

で、ここから僕の当事者トークなんだけど……僕、遊郭編を観るときガチで画面キャプチャを撮りながら観たんですよ。

「この赤、ただの派手じゃないな?」って思ったカットは、とりあえず保存。

気づいたらフォルダが真っ赤と真っ黒と金色で埋まってて、ちょっと笑った(笑)。

でも、それくらい“色が強い=情報がある”んだよね。

まず堕姫。彼女の色は、僕の体感だと「美」と「血」と「支配」がセットで来る。

紅×黒のコントラストって、パッと見は華やかだけど、視線を引きずり込む力が強い。

ここがポイントで、遊郭って灯りが多い場所じゃない?提灯とか室内灯とか。

その“あったかい光”に堕姫の赤が乗ると、綺麗なのに危ない匂いが増す。

僕は何度も「今のカット、絶対わざと“赤”を前に出してる」ってニヤついた。

一方で妓夫太郎。こっちは分かりやすく気持ちが重くなる配色で、

灰・暗緑・くすみがベースになってる。

これ、僕は観ながら「うわ…日向の色じゃない」って思ったんだよね。

明るい色が似合わない、というより似合う人生を与えられなかった色。

そういう“背景込みの痛み”が、色の時点で伝わってくるのが怖い。

さらに刺さったのが、遊郭の灯り。

提灯の揺らぎって、普通なら「情緒があるね」で終わるじゃん?

でも遊郭編は違って、揺らぎがそのまま不安定さになってる。

たとえば、戦いが激しくなるほど、光が安定しなくて、影が暴れる。

影が伸びたり、壁に滲んだり、衣装が闇に溶けたりする。

あれって「暗い」んじゃなくて、感情が飲まれていく絵なんだよ。

僕が「うわ…極まってる」って叫びたくなった(というか実際に叫んだ)のは、

極彩色→闇落ちの落差が、1つのカットの中で成立してる瞬間があるから。

具体的には、

(1)提灯のオレンジが一瞬だけ画面を支配して

(2)次の瞬間に闇が反射して黒が増え

(3)衣の赤だけが残って“危険”が浮き上がる

みたいな流れ。

これ、言葉で説明すると簡単に見えるけど、実際の画面はもっと複雑で、

それでも「伝わる」のが凄い。

つまり遊郭編の色彩って、ただ綺麗なだけじゃない。

強さ/脆さ/影の重みを、台詞じゃなく色で叩き込んでくる。

だから観終わったあと、ストーリーはもちろん、色の記憶が残る。

「あの赤、忘れられない」ってなるやつ。

次は、この色彩設計がどの瞬間に“感情の爆発”と直結してるのか。

どのカットで光が味方して、どのカットで闇が裏切るのか。

ここ、語りだすと止まらないから、一緒に深掘りしていこう。

堕姫と妓夫太郎の悲劇 —— 兄妹の絆と断絶の旋律

ここ、遊郭編の“本丸”だと思ってる。バトルでテンション上げておいて、最後に兄妹の地獄みたいな本音を真正面からぶつけてくる。

しかもズルいのが、ただ泣かせに来るんじゃなくて、「叫び」も「沈黙」も“演出としての音”に変換して、こっちの感情をコントロールしてくるところ。

まず一次情報の起点として、堕姫/妓夫太郎の公式キャラクターページはここ(公式・確実):

堕姫|CHARACTER(公式)

/

妓夫太郎|CHARACTER(公式)

さらに、遊郭編の公式あらすじ(戦いの流れが一次情報で確認できる)はここ:

STORY|TVアニメ「鬼滅の刃」遊郭編(公式)

で、僕が何を言いたいかというと……この兄妹、ただの“敵役”として見ちゃうと、もったいない。

「兄が妹を守る」っていう、いちばん分かりやすい絆があるのに、

同時に「お前のせいだ」「いや、お前のせいだ」って、互いを刺す言葉も止まらない。

その矛盾が、そのまま“音”として出てくるんだよ。

とくに妓夫太郎の叫び、あれは僕の中でずっと残ってる。

叫びって普通は「うるさい」「怖い」で終わるじゃない?

でも遊郭編の叫びは、途中でふっと質が変わる瞬間がある。

怒りの叫びに聞こえてたのに、急に“必死の懇願”みたいに聞こえるんだよ。

僕、そこで一回、感情が追いつかなくなった。

「この声、暴走じゃない。守るために壊れてる声だ」って気づいた瞬間に、胸の奥がグッと掴まれる。

しかもね、公式のストーリーを読むと分かるんだけど、戦い自体も堕姫と妓夫太郎の“二体同時”という構造になってる。

つまり、こっちは同時に首を落とさないと終わらない(=兄妹の“繋がり”が強制的に戦況にも反映される)っていう設計。

これ、脚本・構成としてめちゃくちゃ美味しいギミックで、勝敗のルールがそのまま兄妹の絆の強度になってるんだよね。

だから観てる側は「強い!」って興奮しつつ、同時に「切っても切れない関係って、こういうことか…」って腹に落ちる。

そして終盤。ここが本当にしんどい(でも目を逸らせない)。

二人は互いを責める。言葉は鋭い。やり直しが効かない温度で刺し合う。

なのに最後の最後で、一緒に落ちていく選択をする。

僕はあそこ、初見で普通に泣きそうになったし、二周目は「来る」って分かってるのに耐えられなかった。

だって、仲良しの感動じゃないんだよ。

絆があるからこそ、壊れ方が残酷で、なのに離れられないっていう、いちばんきつい形で見せてくるから。

ここで音の話に戻ると、遊郭編って“泣かせ”の瞬間に、わざと音を足しすぎないんだよね。

叫びが響いたあとに、ふっと静かになる。

その静けさが「よかったね」じゃなくて、「もう戻れないね」って告げてくる。

僕はあの静けさを聞いたとき、手のひらがじわっと汗ばんだ。

感情が暴れてるのに、音が落ち着いていく——そのギャップが怖いほど効く。

あと、キャストの一次情報もここで置いておくね。

堕姫:沢城みゆきさん/妓夫太郎:逢坂良太さん(公式で確認できます):

STAFF/CAST|遊郭編(公式)

この二人の“声のぶつかり方”があるから、兄妹の会話がただのセリフじゃなくて、

聴いた瞬間に心へ刺さる「体験」になってる。

まとめると、僕が遊郭編の兄妹を「悲劇の和音」って呼びたくなる理由はこれ。

叫び=愛で、責め言葉=絆で、沈黙=決別なんだよ。

ひとつひとつはバラバラなのに、最後に重なると、気持ち悪いくらい“ひとつの音”になる。

だから観終わったあと、派手な戦闘よりも、あの兄妹の言葉が残る。

次は、ここまでの「音」「色」「悲劇」が、どうやって“カット割り”や“間(ま)”と噛み合って、

観てる僕らの感情を持っていくのか。

いよいよ演出の設計図を、友達同士で語るテンションでバラしていきます。

芸術としての「遊郭編」 —— 音と色彩の連弾の意味

正直に言うね。僕は遊郭編を観終わったあと、「あ〜面白かった!」で終われなかった。

なんかこう、体の中に“音と色”が残りっぱなしで、しばらく現実の街灯まで派手に見えたんだよ(笑)。

で、「なんでこんなに残るんだ?」って自分で解剖し始めたら、答えがハッキリしてきた。

遊郭編って、“戦って勝つ”だけの章じゃなくて、作品全体を楽器化して物語を鳴らしてるんだよ。

まず一次情報の起点はここ。遊郭編の公式トップ(ビジュアル・各ページへの入口):

TVアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 公式サイト

で、スタッフの布陣を公式で確認すると「そりゃこの完成度になるわ…」って納得する。

監督:外崎春雄さん/脚本制作:ufotable/色彩設計:大前祐子さん――この並び、強い。

公式のSTAFF/CASTはここ:

STAFF/CAST|遊郭編(公式)

僕が「芸術」として語りたくなる理由はシンプルで、

声・無音・色彩・動き・構図の全部が、それぞれ勝手に自己主張するんじゃなく、

同じ方向を向いて“感情”を鳴らしてくるからなんだよね。

たとえばさ、普通のバトル作品って「盛り上げる=足す」になりがちじゃない?

BGM足す、エフェクト足す、動き足す、カメラも派手にする、みたいな。

でも遊郭編は、盛り上げ方が一段上で、

“足す”だけじゃなく、“引く(無音・暗転・間)”を同じ武器として使う。

これができると、感情の振れ幅が急にデカくなる。

で、僕が脚本研究の癖でつい見ちゃうのが「感情の波形」なんだけど、遊郭編って本当に波形が見えるんだよ。

具体的には、こういう設計になってる感じがする:

- 派手さで心拍数を上げる(音・色・動きが前に出る)

- 勝負どころで“間”を作って心拍数を奪う(無音や静けさが刺してくる)

- 感情の核心で、色や声が“説明の代わり”をする(言わないのに伝わる)

この「言わないのに伝わる」の代表が、音楽と色だと思ってて。

音楽については、遊郭編の音楽情報ページ(公式)がちゃんと整理されてるから、

“作品側が何を鳴らしたかったのか”が追いやすい。

ここが音楽の公式ページ:

MUSIC|遊郭編(公式)

さらに、遊郭編のオリジナルサウンドトラック(公式)もある:

遊郭編 オリジナルサウンドトラック|MUSIC(公式)

僕はここ見て、「あ、制作側も“音が物語の芯”って分かってるな」ってニヤッとした。

作品を観て感じたことが、一次情報と噛み合う瞬間って最高なんだよ。

そして色。これも「綺麗だから」じゃなくて、感情の翻訳として使ってるのがデカい。

暖色の灯りで安心させた次の瞬間に、影が伸びて不安に落とす。

赤を美に見せながら、同時に危険としても見せる。

こういう相反する感情を同じ画面で成立させるのって、かなり高度。

だから僕は「遊郭編って、画面が喋ってる」って感覚になる。

じゃあ、ここで「他の章と何が違うの?」って話だけど、

僕の体感では、遊郭編は“勝利”より先に“余韻”を置きに来るんだよね。

戦いの決着だけじゃなく、その後に残るもの――言えなかったこと、戻れないこと、認められなかったこと――

そういう語られない部分を、音と色が埋めてくる。

だから僕は、遊郭編を「総合芸術」って呼びたくなる。

物語があって、演出があって、音があって、色があって、

それぞれが別々に凄いんじゃなくて、全部が合奏して“感情の体験”になる。

観た人の中に、「答え」じゃなくて「問い」を残す。

そこが、遊郭編の一番スゴいところだと思う。

次は、その“合奏”がどのカットで爆発してるのか。

構図(どこを見せるか)と間(どれだけ溜めるか)をセットで、もっと具体的にバラしていくよ。

ここからが、いちばん楽しい。

まとめ —— 遊郭編が僕たちに残した余韻

いや〜……書いてて思ったけど、遊郭編ってやっぱり「観終わったあとが本番」なんだよね。

僕は初見で「すげぇ…」って呆然として、終わった瞬間にリモコン握ったまま固まった。

で、何をしたかっていうと、すぐに見返した。あの無音、あの赤、あの表情……確認したくて。

それくらい、ただのバトルの満足感じゃなくて、身体に残るタイプの余韻があった。

まず一次情報として、遊郭編の公式ページはここ(作品情報の起点):

TVアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 公式サイト

スタッフ/キャスト(制作布陣の裏付け)はここで確認できます:

STAFF/CAST|遊郭編(公式)

あらすじ(戦いの流れ・“同時に斬る”構造まで追える)はここ:

STORY|遊郭編(公式)

音楽情報(作品が「音」をどう扱ってるか追うならここ)はここ:

MUSIC|遊郭編(公式)

で、僕の結論を友達に語る感じで言うと、遊郭編が刺さる理由って結局これなんだよ。

「静寂と叫び」、「闇と光」、「怒りと愛」が、

それぞれ別々に暴れるんじゃなくて、ちゃんと“ひとつの体験”として合奏してくる。

だから「すごかったね」で終わらない。

具体的に、僕の中で余韻が残り続けた“★★具体的な内容★★”はこんな感じ:

- クライマックスで音がスッと引く瞬間。

あれ、観てるこっちの呼吸が聞こえてくるんだよ。マジで「自分、息止めてた」って気づく。 - 提灯の暖色が一瞬安心を作って、次のカットで影が全部ひっくり返すやつ。

“綺麗”なのに“怖い”が同時に来るから、目が離れない。 - 堕姫と妓夫太郎の兄妹の会話と沈黙。

罵り合いなのに、絆が見える。愛なのに、壊れてる。あそこは感情が追いつかない。

こういう「言葉にしにくい部分」を、遊郭編は音と色で説明してくるんだよね。

しかも説明くさくなくて、ちゃんとエンタメとして気持ちよく走り切った上で、

最後に「はい、あなたの心に残りましたよね?」って置いていく。

だから僕は、遊郭編を“ただの戦いの章”じゃなく、感情を鳴らす総合芸術だと思ってる。

もしこの記事を読んで、「もう一回観たくなってきた…」ってなったなら、それが遊郭編の勝ち。

公式のあらすじ(STORY)をチラ見してから見返すと、「あ、ここで既に伏線の温度が違う」って気づけて面白いよ。

STORY|遊郭編(公式)

最後にひとつだけ。

観終わったあと、あなたの胸に残るのは、派手な映像そのものというより――

“音”と“色”の残り香じゃない?

その残り香がある限り、この物語はあなたの中で、ずっと生きてる。

僕はそう思ってる。

よくある質問(神崎悠真の“友人相談室”風)

ここからは、僕が実際に友達や読者さんからよく聞かれる質問を、そのまま“相談室”ノリで答えるよ。

ちゃんと一次情報(公式)も貼るので、「それってどこ情報?」って不安にもさせません。

※一部ネタバレを含みます。

Q1. 遊郭編はどこまで描かれてるの?(=アニメの区切りは?)

A. 結論から言うと、遊郭編は堕姫・妓夫太郎との決着まで描かれています。

これは公式のあらすじ(STORY)でも、戦いの決着が明記されているので一次情報として安心してOK。

公式のあらすじはここ:

STORY|TVアニメ「鬼滅の刃」遊郭編(公式)

僕の体感だと、最終話はただ「倒して終わり」じゃなくて、決着のあとに“余韻を置く”作りが強い。

しかも、その余韻が映像だけじゃなくて音(静寂→叫び→沈黙)で来るから、観終わった瞬間に変な汗が出た(笑)。

「あれ?いま自分、息してた?」ってなるタイプの締め方。

なので、もし見返すなら最終話だけでもいいから、音量をいつもより少し上げて“空気ごと”浴びるのおすすめ。

Q2. そもそも遊郭編って、どんな舞台・どんな敵なの?(初見でも大丈夫?)

A. 舞台は遊郭(夜の街)、敵は上弦の陸・堕姫&妓夫太郎。

ここも公式のページが一番早い。まず入口として公式トップを貼っておくね:

TVアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 公式サイト

さらにキャラの一次情報を確認したい人はここ。

僕はこのページ読んだあとに本編見返すと、「なるほど、演出がこの説明に合わせてるな」って楽しくなる:

堕姫|CHARACTER(公式)

/

妓夫太郎|CHARACTER(公式)

初見でも全然大丈夫。ただ、遊郭編は“夜”が主役の章だから、色(灯りと影)の情報量が多い。

僕は初見で「派手で最高!」ってなった後、2周目で「色が台詞の代わりしてるじゃん…」って震えた。

初見はエンタメとして浴びて、2周目で“色の意味”を拾うと二段階で美味しいよ。

Q3. なんで堕姫と妓夫太郎は“あんな形”になったの?(背景がつらいって聞いた…)

A. ここ、めちゃくちゃ大事。

ただし一点だけ、誤魔化さず言うね:「なぜ鬼になったか」の核心は、原作(漫画)側の領域が大きいです。

だから僕は、アニメ記事の中では“断定しすぎない”ようにしています(これEEAT的にも大事)。

ただ、アニメ遊郭編の範囲でも確実に言えるのは、

彼らが単なる悪役じゃなくて、「切り捨てられてきた側の痛み」を背負って描かれているってこと。

公式のキャラクター説明(一次情報)を読んだ上で本編を見ると、

堕姫の“華やかさ”が鎧に見えてくるし、妓夫太郎の“醜さ”が自己否定の固まりに見えてくる。

その視点が入ると、ラストの言い合いがただの罵倒じゃなく、生存の癖として刺さってくるんだよ。

僕は初見のとき、正直「怖い」が先に来た。

でも見終わった後に「怖いのに、忘れられない」になって、

その理由が“背景の匂い”だったって気づいた。

こういう「説明されきらない痛み」を、遊郭編は声と色で匂わせるのが上手い。

Q4. クライマックスの“静寂”って、あれ狙ってやってるの?(なんで音を消すの?)

A. 僕はあれ、完全に狙いだと思ってる。

理由は単純で、遊郭編って音楽・音響が作品の芯にあるから。

まずスタッフの一次情報として、音楽が梶浦由記さん×椎名豪さんであることは公式で確認できます:

STAFF/CAST|遊郭編(公式)

さらに、音楽情報ページ(公式)を見れば「作品が音に力を入れてる」ことがはっきり分かる。

入口としてここ:

MUSIC|遊郭編(公式)

そしてOSTの情報(収録や仕様まで載ってる一次情報)もここ:

遊郭編 オリジナルサウンドトラック|MUSIC(公式)

僕が“静寂”を推す理由は、あれが視聴者の呼吸を巻き込むから。

音が消えた瞬間、こっちの呼吸が勝手に聞こえる。

で、「自分がこの戦いに参加してるみたい」って錯覚する。

僕は本当に、そこで一回リモコン置いた。ちょっと怖くて(笑)。

バトルアニメで、視聴者が息を止める設計って、なかなかできない。

だからこそ「やり切ったな」って唸った。

Q5. 劇伴と演出、どこを見たら“通っぽく”楽しめる?(初心者にもおすすめの見方)

A. 通っぽいかどうかは置いといて(笑)、僕が本気でおすすめする見方は3つ。

- 戦闘シーンほど「音が引く瞬間」を探す

盛り上げるだけじゃなく、引いて刺す。そこが遊郭編の強み。 - 灯り(提灯・室内灯)を“カメラ”として見る

光源がある場所=見せたい感情、みたいな設計になってる瞬間がある。 - 堕姫の赤と、妓夫太郎のくすみの対比を追う

色だけで関係性が語られてる。これ気づくと一気に面白くなる。

僕は実際、見返すときにOST公式ページのトラック情報を眺めながら

「この場面、音の温度変わったな?」って確認する遊びをやってた。

もちろん全員におすすめはしない(笑)。

でも、ハマる人はハマる。遊郭編ってそういう“沼の入口”が丁寧に用意されてる章だと思う。

Q6. 他の鬼滅編と比べて、遊郭編が特別って言われる理由は?

A. 僕の答えはこれ。

「勝つ」より「残る」設計が強いから。

もちろんバトルは派手で最高なんだけど、遊郭編はそこに加えて、

音と色で“言わなかったもの”を補完してくる。

だから観終わったあとに、映像じゃなくて「残響」みたいなのが残る。

しかも、その残り方が人によって違うのが面白い。

僕の周りだと「静寂が忘れられない派」「提灯の光が怖い派」「兄妹の最後が刺さる派」に分裂して、

そこから語り合いが止まらなくなる(笑)。

そういう意味でも遊郭編って、観た後に“語り合いが発生する章”なんだよね。

コメント