音はもう消えているのに、物語だけが遅れて追いついてくる――そんな瞬間が、僕にはときどきある。僕はアニメ批評家として、そして脚本の構造オタクとして京都を歩いた。目的はひとつ。

『劇場版無限列車編』が観客に与えた“現実の手触り”を、作品の外側で検証するためだ。

映像は嘘をつける。演出は感情を操れる。だからこそ僕は、一次情報と現物に触れて確かめたい。

京都鉄道博物館に保存される8620形・8630号機は、無限列車がまとっていた「時代感」を、鉄の質感と匂いで語ってくれる存在だ。

そして嵐電のコラボの痕跡をたどり、ラストは東映太秦映画村の「京ノ御仕事」へ。作品世界を“観光”ではなく、“追体験”に変える導線が、京都には残っている。

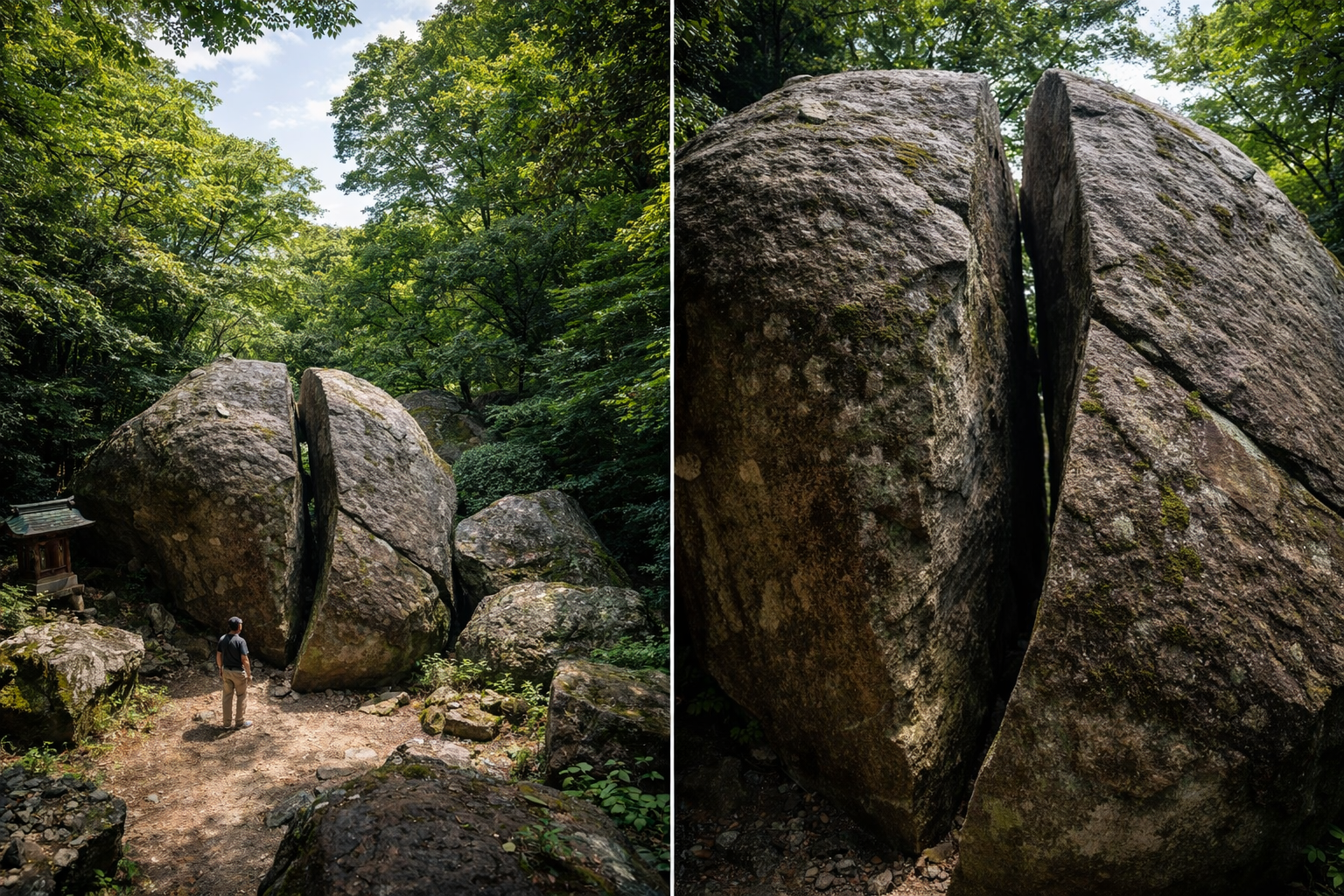

さらに足を延ばせば京丹後の神谷太刀宮神社に、炭治郎が斬った岩を思わせる磐座が静かに鎮座している。

ここで大事なのは、チェックリストを埋めることじゃない。

物語と地続きの場所を歩くことで、あのセリフが、あの沈黙が、もう一度“自分の人生の側”に降りてくる――その感覚を手渡すことだ。

※本記事は

京都鉄道博物館、

鬼滅の刃公式ニュース、

東映太秦映画村 公式、

海の京都(京丹後)公式

などの一次情報に基づき構成しています。

無限列車の影を“現物”で掴む ― 8620形・8630号機(京都鉄道博物館・扇形車庫)

まずは京都駅から梅小路へ。ここはね、鬼滅ファンの「脳内BGM」が勝手に鳴り出す場所です。

僕はアニメ批評と脚本分析の仕事をしてるから、「無限列車の“説得力”って、どの情報で成立してるんだろう?」って普段から分解して考えるんだけど――

京都鉄道博物館の扇形車庫で

8620形・8630号機の前に立った瞬間、理屈より先に身体が納得しちゃった。

何がすごいって、「あ、これは映像の演出じゃなくて本物の重量感だ」って一発で分かるところ。

近づくと、鋲(リベット)の列が細かくて、塗装の黒も“真っ黒”じゃない。光の角度でツヤが変わって、金属の層が浮き上がる。

僕、ここでスマホ握る手が止まりました。写真撮りたいのに、まず目で見たい、ってなるやつ。

しかも公式の車両データを読むと、さらにテンション上がる。

8620形8630号機は「日本で最初の量産タイプの旅客用蒸気機関車」として紹介されていて、全長16,765mm、製造年は大正3年。

これね、アニメ的に言うと「世界観の説得力の根っこ」なんですよ。時代感って“雰囲気”で作れるけど、現物のスペックが裏打ちすると一気に本物になる。

参考(一次情報):扇形車庫 展示車両紹介(8620形8630号機)

で、ここからが僕の当事者メモ。現地で「無限列車っぽさ」が一番跳ねるの、正面ドーン!より側面です。

逆光ぎみになった瞬間、リベットが一個ずつ影を作って、車体が“板”じゃなくて“塊”に見え始める。

僕はその瞬間に「あ、映画で感じた“圧”の正体これだわ」って、ひとりで納得してニヤけました。

もし写真も撮るなら、まずは側面を低めの角度で。リベットの陰影が出たら勝ちです。

もうひとつ、ワクワクを体験で上書きしたい人は、館内のSLスチーム号を絶対絡めてほしい。

これはマジで「乗った瞬間にスイッチ入る」系。短い距離でも、蒸気の匂い・音・微振動がそろうと、頭が勝手に“物語モード”に切り替わる。

料金は公式案内でも大人(高校生以上)300円/子ども(3歳〜中学生)100円になっていて、運転スケジュールは当日案内が基本。

だからこそ、行く前に一次情報を押さえておくと安心です:

体験する!(SLスチーム号)公式 /

ご利用案内(開館時間・料金)公式

- 所在地・アクセス(公式で確実):京都鉄道博物館

公式:アクセス

・JR「京都駅」中央口より西へ徒歩約20分

・京都市バス(B3のりば)86系統で約10分 →

「梅小路公園・京都鉄道博物館前」下車すぐ - バス時刻表(公的サイトで確認):京都市交通局 86号系統

・系統案内:86号系統(停留所一覧)

・停留所時刻:「梅小路公園・京都鉄道博物館前」発 時刻表 - 現地での見どころ(僕のおすすめ導線):

① 扇形車庫で8630号機を「近距離で観察」→ ② 側面のリベット陰影を狙って撮影 →

③ 時間が合えばSLスチーム号で“感覚”を回収。

この順番にすると、映像で知ってる無限列車が「現実の質感」に変わるのを体で感じられます。 - 豆知識(深掘りの一次情報):館内の車両を一覧で確認したい人へ

公式:展示車両一覧

「同じ扇形車庫にどんなSLがいるか」を先に見ておくと、現地での楽しさが倍増します。

公式一次情報まとめ:

・扇形車庫/8620形8630号機:公式ページ

・体験展示(SLスチーム号):公式ページ

・アクセス:公式ページ

・開館時間・休館日・料金:公式ページ

街が舞台装置になる瞬間 ― 嵐電×映画村「京ノ御仕事」

ここから先、京都がいきなり“作品の延長線”になります。いやマジで。

僕、普段は「コラボ=装飾」になりがちな企画もたくさん見てきたんだけど、京ノ御仕事は設計がガチ。

何がガチって、移動・街・体験がぜんぶ“物語の動線”に変換されてるんです。読んでるあなたにも、このワクワクそのまま渡したい。

まず一次情報として、公式が「映画村×嵐電×京都市交通局」のプロジェクトを告知していて、

映画村・嵐電(四条大宮/嵐山)・地下鉄丸太町を巡るスタンプラリー(4か所・計5スタンプ)が明記されています。

全部集めると描き下ろし缶バッジがもらえる――この「報酬設計」がもう上手い。歩く理由がハッキリあるから、迷わない。

公式(2019年の発表):「鬼滅の刃 京ノ御仕事」コラボ内容公開!!

で、ここからが僕の当事者トーク。

これ、実際に動くと分かるんだけど、“スタンプを押す行為”が想像以上に楽しいんですよ。

ただのチェックリストじゃなくて、「次の地点へ行く」っていう小さな目的が積み重なって、気づいたらあなたが“参加者”になってる。

しかも嵐電って距離が近いから、車窓が「観光」じゃなくて“任務中の移動”に見えてくる。僕はここでニヤけました。

嵐電側の強みは、公式発表にもある通り駅と電車が鬼殺隊仕様になったり、ヘッドマーク車両が走ったり、

さらに嵐山駅では炭治郎のホームアナウンスが展開されたりと、「街のインフラが演出に巻き込まれる」こと。

これがね、ガチで効く。作品って、世界観に“現実の交通”が混ざった瞬間に、急に自分の生活圏に降りてくるんです。

そしてクライマックスが東映太秦映画村。ここは言い切る。入った瞬間、テンションが切り替わる。

映画村って元々が“時代劇の街”だから、鬼滅の大正~和の空気と相性が良すぎる。

しかも京ノ御仕事は「見る」だけじゃなく、体験で隊士化させる仕掛けが多い。僕が好きなのはここ。

たとえば、過去の告知やプレスで触れられていた水の呼吸を模したウォーター演出系って、文章で読むと「ふーん」なんだけど、

実際に現地で浴びたり避けたりすると、笑いながら一瞬で“隊士ごっこ”に入れるんです。

追体験って結局、身体が覚えたら勝ち。ここが京ノ御仕事の強さ。

① 四条大宮(嵐電スタート:ここで「よし行くぞ」ってなる)

② 嵐山駅(構内演出/物販・休憩:テンションを積む)

③ 太秦広隆寺 or 撮影所前で下車(映画村に寄せる)

④ 東映太秦映画村(展示・体験・限定フード&グッズを一気に回収)

※当日の時刻確認(公式):嵐電 路線図・時刻表

チケットまわりも、ここは“当日バタつかない”ために一次情報で固めます。

嵐電は公式に嵐電1日フリーきっぷ(大人700円/こども350円)や、

嵐電・映画村セット券(価格も公式に明記)が整理されているので、あなたのルートで選べばOK。

公式:嵐電 各種運賃・お得な乗車券

「スタンプラリーの地下鉄側、どこだっけ?」問題も先回り。

公式の告知では地下鉄丸太町駅がスポットとして明記されています。駅情報は京都市交通局のページがいちばん確実。

公式:京都市交通局:烏丸線 丸太町駅

映画村は「営業時間・料金が時期で変わる」ので、ここも必ず公式で更新チェックしてから行ってほしい。

・営業時間(公式):営業時間

・料金(公式):料金案内

・アクセス(公式):アクセス

ちなみに京ノ御仕事は、2019年の初回だけじゃなく、「弐」(2020-2021)など複数回の展開が公式サイト内で告知されています。

今後もし「またやる?」が気になる人は、鬼滅公式のニュースを追うのが最短です。

参考(公式ニュースの一例):京都で大型イベント「京ノ御仕事 弐」開催決定!

注意:京ノ御仕事の内容(展示・体験・配布物・運行装飾など)は開催回や期間で変わります。

行く前は必ず公式で「いま実施している内容」を確認してください。

公式一次情報まとめ:

・鬼滅の刃 公式ニュース(京ノ御仕事/2019):https://kimetsu.com/anime/news/?id=51156

・鬼滅の刃 公式ニュース(京ノ御仕事 弐):https://kimetsu.com/anime/yukakuhen/news/?id=55613

・嵐電 時刻表(公式):https://www.keifuku.co.jp/randen_timetable.php

・嵐電 お得な乗車券(公式):https://www.keifuku.co.jp/cms/randen_ticket/

・東映太秦映画村(営業時間/料金/アクセス 公式):営業時間 /

料金 /

アクセス

・京都市交通局:丸太町駅(公式):https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000009434.html

風景で感じる“無限列車” ― 東福寺の市松/嵐電の夕景

ここ、めちゃくちゃ好きな章です。

「公式コラボじゃないのに、勝手に鬼滅の世界観が立ち上がる京都」って、実は一番テンション上がりません?

まずは東福寺 本坊庭園(方丈)。ここは“聖地”って言い切るより、「感覚が鬼滅側に寄る場所」って表現がしっくりくる。

僕が現地で「うわ、これ連想しちゃうの分かる…!」ってなったのは、庭を見た瞬間に視線が市松のリズムに持っていかれるところ。

そして面白いのが、これが「それっぽい柄」じゃなく、公式解説で意匠の意味が明言されてること。

東福寺の公式ページでは、西庭の大市松模様が「井田の庭」として説明されていて、サツキの刈込と葛石で市松模様を表現している、と書かれています。

さらに北庭も、苔と板石による“小市松”として紹介されている。つまり、偶然似てるんじゃなく、きちんと設計された“市松”なんです。ここが熱い。

公式(一次情報):東福寺 公式:本坊庭園(方丈)

で、当事者としての感想を正直に言うと――

東福寺の方丈庭園って、見てるうちに呼吸が勝手に整ってくるんですよ。人が多い日でも、庭の前に立った瞬間にスッとノイズが落ちる。

僕はここで「今日はもう勝ちだな」って思いました。だって、作品の追体験って結局、気持ちが作品側に寄るかどうかだから。

ただ、ここは実務も大事。東福寺は時期によって拝観の運用が変わることがあるので、行く前に公式の拝観案内だけは必ず見てください。

本坊庭園(方丈)の拝観料も、公式の通常期案内では大人500円/小人300円(※小人は小中学生)と明記されています。

公式:東福寺 公式:拝観案内(料金・注意事項)

/ 東福寺 公式:お知らせ(変更が出るのはここ)

- 東福寺への行き方(公式):

東福寺 公式:アクセス

※紅葉時期などは運用が変わることもあるので、特に車の人はここチェック推奨。 - 僕の現地メモ(気持ちよく回るコツ):

①方丈庭園は「模様」を見るんじゃなく、一歩引いて“全体の構図”で見る →

②次にゆっくり視線を横移動して、市松の反復を体に入れる。これだけで体感が変わる。

次は嵐電の夕景。ここは「京都って、風景が強すぎる」ってなるパート。

路面電車×町家っぽい建物×夕方の光のグラデーション――この組み合わせがハマると、写真に“無限列車の速度感”が乗ります。

僕が現地で一番テンション上がったのは、車両がカーブに入ってきた瞬間に、線路と建物がギュッと一点に吸い込まれる構図が作れるところ。あれ、撮れたら嬉しいやつ。

撮り方は、友達に教えるならこれ。難しいこと抜きで成功率が上がります。

①スマホなら2倍〜3倍(望遠気味)にする(圧縮が出る)

②線路と建物で「斜めの収束」を作る(“走ってくる感”の正体)

③車両がフレームに入ったら連写(夕方はブレる。数で勝つ)

これだけで「お、無限列車っぽい!」ってなるカットが出やすいです。

あと、夕景は時間が命。色が変わるのが早いので、嵐電の運行は公式時刻表を見ながら動くのが一番確実。

公式:嵐電 路線図・時刻表

ついでに、移動をラクにしたい人はお得な乗車券も公式で確認しておくと安心です:

公式:嵐電 お得な乗車券

で、撮って歩いて「足が終わった…」ってなったら、嵐山駅の駅の足湯がマジで効く。

公式サイトでは、嵐山温泉を使った足湯で、利用料250円(オリジナルタオル付)、利用券は嵐山駅インフォメーションで購入、と案内されています。

公式:嵐山駅 はんなり・ほっこりスクエア(駅の足湯)

① 東福寺(本坊庭園で市松の“構成”を回収)

② 市内移動 → 嵐電沿線へ(夕景の時間に合わせる)

③ 嵐電で夕景撮影 → 嵐山駅で足湯で回復して締める

※運行・時刻の確認(公式):嵐電 路線図・時刻表

参考(一次情報・公式リンク):

・東福寺 本坊庭園(方丈):https://tofukuji.jp/guide/honbo/

・東福寺 拝観案内(料金など):https://tofukuji.jp/guide/

・東福寺 アクセス:https://tofukuji.jp/access/

・嵐電 路線図・時刻表:https://www.keifuku.co.jp/randen_timetable.php

・嵐電 お得な乗車券:https://www.keifuku.co.jp/cms/randen_ticket/

・嵐山駅(駅の足湯):https://www.kyotoarashiyama.jp/

京丹後・神谷太刀宮 ― “あの岩”に会いに行く(神谷磐座群)

ここが今回のクライマックス。京都市内の「便利な聖地」じゃなくて、わざわざ時間をかけて行く価値がある場所です。

京丹後・久美浜に鎮座する神谷太刀宮(式内社 神谷神社)。

僕は正直、「岩がすごい」って聞いても半信半疑だったんだけど……現地で磐座の前に立った瞬間、“写真で見る岩”じゃなくて、“場の圧”が来ます。ここ、ガチ。

まず一次情報で押さえておきたいのが、神谷太刀宮の公式サイト。

ここでは、主祭神が丹波道主命(たんばみちぬしのみこと)であること、そして太刀宮の由来として

神剣「国見の剣(くにみのつるぎ)」や「大岩を切った伝説」まできちんと紹介されています。

“鬼滅っぽい岩”で終わらせないで、土地の物語を一次情報で補強できるのが、このスポットの強さ。

公式:神谷太刀宮(神谷神社) 公式サイト

そして、ファン目線の話をするね。ここが「炭治郎の岩」を連想させるって言われる理由、現地でめっちゃ腑に落ちます。

磐座って“でかい石”というより、巨石の集合体が、信仰の場所として残ってる感じで、近づくほどスケールがバグる。

「え、これ自然にこう割れる?」って思うような割れ目のラインがあって、そこでみんな立ち止まる。僕も止まった。しばらく無言になった。

ちなみに「夏至に朝日が差す」系の話は、旅行記や考察として語られることが多いです。

ただし、神谷太刀宮の公式サイトでも年間祭事に「6月21日 夏至の日まいり」が記載されていて、

少なくとも夏至を意識した行事があるのは一次情報として確認できます。

・公式(年間祭事に夏至の日まいり):神谷太刀宮 公式サイト

・考察としての紹介(夏至と割れ目の話題):京都旅屋|神谷神社の雪景色(考察・現地記録)

① 広角:まずは引いて、磐座群の「スケール」を写す(人が入ると大きさが伝わる)

② 標準〜やや望遠:次に寄って、割れ目のラインを“斜め”で切り取る(立体感が出る)

※足元が湿ってる日もあるので、滑りにくい靴がマジで正解。

アクセスは「遠そう」に見えるけど、実は久美浜駅から徒歩圏なのが嬉しいポイント。

京都の公式観光情報でも、京都丹後鉄道 宮豊線「久美浜」駅から徒歩約5分と案内されています。

公式(京都府の観光情報):神谷神社(神谷太刀宮)|京都観光Navi

- アクセス(ざっくり迷わない版):

京都駅 →(JRなど)→ 福知山 →(京都丹後鉄道)→ 久美浜 → 徒歩約5分で到着。

※徒歩目安は京都観光Naviの案内が確実:

徒歩約5分の記載(公式) - 朝イチ推奨の理由(当事者の体感):

人が少ない時間帯だと、磐座の前で立ち止まっても気まずくない。

ここは“見て終わり”じゃなく、落ち着いて空気を吸うほど良さが出るタイプです。

現地マナーは、ほんと大事。ここは「観光地」以前に神社の境内です。

僕のおすすめルールはシンプルに3つだけ。これ守るだけで、気持ちよく回れます。

①参拝を先に(写真はそのあと)/ ②祠や周囲に配慮して静かに/ ③立入禁止・私有地に入らない

参考(一次情報・公式リンク中心):

・神谷太刀宮(神谷神社)公式サイト:https://kamitanitachinomiya.com/

・アクセス目安(久美浜駅から徒歩約5分):https://www.kyoto-kankou.or.jp/info_search/9650

・補足(考察・現地記録として):https://www.kyoto-tabiya.com/2022/02/28/97652/

実践Tips(失敗しない巡礼の回し方)

ここ、いちばん大事な章です。

聖地巡礼って「行けば楽しい」んだけど、京都は情報量が多いぶん、回し方をミスると一気に疲れる。

だから僕は“当日バタつかない”前提で、現地で実際に気持ちよく回れた順にまとめます。

- 午前(鉄の質感で一発スイッチON):京都鉄道博物館 → 扇形車庫で8620形8630号機

僕のおすすめは開館直後。人が少なくて、車体のリベットやツヤをじっくり見られる。

写真は「正面ドーン」より、側面のテクスチャ狙いが勝ち。逆光ぎみにすると陰影が出て“無限列車感”が跳ねます。

・開館時間/休館日/料金(公式):京都鉄道博物館 ご利用案内

・扇形車庫(公式):扇形車庫・展示車両 - 午後(移動がそのまま“任務”になる):嵐電で嵐山へ → 駅&沿線スナップ

嵐電は車窓の距離感が近いから、同じ景色でも“参加してる感”が出るんですよ。

撮るなら「線路+建物の斜め収束」を意識して、スマホなら2倍〜3倍で圧縮。これだけで“速度感”が出やすい。

・当日の時刻表(公式):嵐電 路線図・時刻表

・お得な乗車券(公式):嵐電 1日フリーきっぷ/各種チケット - 夕方(体験で“隊士化”して締める):太秦へ移動 → 東映太秦映画村(開催期は最優先)

ここは「行けたら行く」じゃなく、行ったら思い出が決定打になる場所。

ただし映画村は営業日・営業時間が月で変わるので、行く前に必ず確認してほしい。

・京ノ御仕事(公式特設):東映太秦映画村「鬼滅の刃 京ノ御仕事」

・営業時間(公式):映画村 営業時間

・アクセス(公式):映画村 アクセス - 別日(クライマックスは“遠さ”が効く):京丹後・神谷太刀宮(神谷神社)

ここは京都市内と同日に詰め込むより、別日で朝イチが圧倒的に良い。静けさの質が違う。

現地はまず参拝、そのあと撮影。割れ目のラインは標準〜やや望遠で“斜め”に切ると立体感が出ます。

・神谷太刀宮(公式):神谷太刀宮(神谷神社) 公式サイト

・観光案内(公式):京都観光Navi:神谷神社(神谷太刀宮)

・朝は「現物(鉄・庭・岩)」、夜は「体験(映画村)」に寄せる(疲れても満足度が落ちにくい)

・移動は「乗り換え少ないルート」優先(撮影で体力を使う前提で組む)

・写真は撮りすぎない(“当たり構図”を2〜3本決めて狙う方が結果が出る)

・現地情報は公式で最終確認(休館・休村・営業時間変更で泣かない)

- 当日持っていくと勝ち:モバイルバッテリー/歩きやすい靴/小銭(拝観・体験)/飲み物

※博物館や映画村は歩く距離が意外とある。足、裏切らないで。 - 地味に大事:天気で写真の“当たり”が変わる。逆光・夕景狙いの日は、雲の量もチェック。

- 混雑回避:博物館は開館直後、嵐山は昼前後混みやすいので、撮影ガチ勢は夕方寄せが楽。

最後に、出発前の“公式チェック3点セット”だけ置いておきます。ここ見ればだいたい事故らない。

・鬼滅の刃(公式):無限列車編 公式

・東映太秦映画村(公式):映画村 公式サイト

・京都鉄道博物館(公式):京都鉄道博物館 公式サイト

※注意:イベント内容・展示・運行・営業時間は変更されることがあります。必ず上記の公式ページで最新情報を確認してから出発してください。

まとめ:あの“無限列車の熱”を、京都で自分の手に戻す

ここまで読んでくれてありがとう。で、結論いきます。

京都の“無限列車体験”って、ただの聖地巡礼じゃないんです。スクリーンで燃え上がった感情を、現実の手触りに変換して持ち帰る旅です。

僕が実際に歩いてみて「これで完成するな」と思ったのは、次の3点が一本の線としてつながった瞬間でした。

- 現物(鉄の説得力):京都鉄道博物館で8620形・8630号機を前にすると、映画の“重さ”が空想じゃなくなる。

公式:京都鉄道博物館

/ 扇形車庫・展示車両(公式) - 都市コラボ(街が舞台になる):嵐電〜太秦の動線って、移動そのものが“体験”になる。街が作品側に寄ってくる感覚がクセになる。

公式:鬼滅の刃 公式ニュース(京ノ御仕事)

/ 東映太秦映画村 京ノ御仕事(公式)

/ 嵐電 時刻表(公式) - 郊外の聖域(“あの岩”の余韻):京丹後の神谷太刀宮は、わざわざ行くから効く。静けさとスケールで、感情がストンと落ち着いて、深く残る。

公式:神谷太刀宮(神谷神社)

/ 京都観光Navi:神谷神社(公式)

/ 海の京都(京丹後)公式

で、ここが一番伝えたいところ。

このルートの良さって、「どこが正解」じゃなくて、あなたのペースで反芻できることなんです。

8620形の前で立ち止まってもいいし、嵐電の夕景を粘ってもいい。映画村で体験に全振りしてもいい。

その全部が“あなたの無限列車”になります。

さあ、次はあなたのルートでいこう。

その日の光、その日の混雑、その日の気分で、体験は変わります。だからこそ、行くたびに更新される。

僕はまた京都で、あの汽笛の続きを拾いに行きます。

出発前の最終確認(最新情報は必ず公式で):

・無限列車編 公式:https://kimetsu.com/anime/mugenresshahen_movie/

・京都鉄道博物館(営業時間・休館日):https://www.kyotorailwaymuseum.jp/guide/

・東映太秦映画村(営業時間):https://www.toei-eigamura.com/information/hours/

・嵐電(時刻表):https://www.keifuku.co.jp/randen_timetable.php

FAQ:友だちに聞かれたこと、ぜんぶ答える(僕=神崎悠真の現地メモ付き)

ここからは、僕が実際に友だちに聞かれた質問を、そのままのテンションで答えるコーナーです。

ただの感想じゃなく、一次情報(公式)+現地での体感で固めていきます。

Q1. 無限列車の“モデル”って結局どれ? 8630号機って断定していい?

A. ここ、いちばん誤解が生まれやすいところだからハッキリ言うね。

公式は「この機関車がモデルです」とは特定していません。

でも、鬼滅(大正期)の空気感と「旅客用蒸機の説得力」を現実側で回収したいなら、

8620形=時代感の核心として見に行く価値がある。これはマジで。

僕が京都鉄道博物館の扇形車庫で8620形8630号機の前に立ったとき、まず感じたのは「映像の迫力」じゃなくて鉄の情報量なんですよ。

リベットの密度、車体の黒のツヤ、金属の“層”の影。あれを見ると、映画で感じた無限列車の重さって、演出だけじゃなく「こういう現物の延長線で成立してるんだな」って体が納得する。

しかも京都鉄道博物館の公式ページでも、8620形8630号機は「日本で最初の量産タイプの旅客用蒸気機関車」と明記されていて、

車両全長(16,765mm)や製造年(大正3年)まで出てる。ここは一次情報として強いです。

公式(一次情報):

・扇形車庫/8620形8630号機:https://www.kyotorailwaymuseum.jp/enjoying/watching/vehicle/roundhouse-platform/

・展示車両一覧(全体を予習したい人向け):https://www.kyotorailwaymuseum.jp/enjoying/watching/vehicle/list/

Q2. 「京ノ御仕事」みたいなコラボって、いま(現在)もやってる?

A. コラボは基本期間限定。なので答えはこれです。

「やってるかどうかは、出発前に“公式の最新更新”で確定させて!」

で、ここ重要なんだけど――以前は映画村側にコラボ特設ページがあったんだけど、ページのURLが変わったり、終了後に消えることがあるんですよ。

だから僕は、最新確認の起点をこの3つにしてます。

- 鬼滅公式のニュース(一次情報の大本):

例)京ノ御仕事(2019の告知が残ってる):https://kimetsu.com/anime/worldtour2024/news/?id=51156

例)京ノ御仕事 弐(2020-2021):https://kimetsu.com/anime/mugenresshahen_tv/news/?id=55613 - 東映太秦映画村:シーズンイベント(いま映画村で何をやってるか):

シーズンイベント | 東映太秦映画村東映太秦映画村は、時代劇撮影を見学し、時代劇の世界をオープンセットやイベント、アトラクションを通じて体験できるテーマパーク

シーズンイベント | 東映太秦映画村東映太秦映画村は、時代劇撮影を見学し、時代劇の世界をオープンセットやイベント、アトラクションを通じて体験できるテーマパーク - 映画村コラボ用の公式X(更新が早い):

https://x.com/event_eigamura

友だちにいつも言うんだけど、「行く前に3分だけ公式チェック」するだけで、

当日の“やってなかった…”事故がほぼ消えます。マジでこれだけで旅の幸福度が変わる。

Q3. “あの岩”って本当に京都にあるの? 断定していい?

A. これも大事だから丁寧にいきます。

公式モデルの断定はしない方がいい。でも――京丹後の神谷太刀宮(神谷神社)の磐座が

「炭治郎の岩っぽい」と言われるのは、現地に立つと普通に納得します。

しかもここ、単なるSNSネタじゃなくて、自治体・観光系の公式側でも“見どころ”として紹介がある。

さらに「夏至の朝日」についても、実際に夏至参りが行われたという地域ニュースが出ていて、

“そういう文化として根づいてる場所”なんだなって分かるのが強い。

公式・公的に近い一次情報/準一次情報:

・海の京都(京丹後)公式:https://www.uminokyoto.jp/feature/detail.php?spid=81

・京都観光Navi(アクセス情報の精度が高い):https://www.kyoto-kankou.or.jp/info_search/9650

・夏至参り(地域ニュースの記録):https://kyotango.keizai.biz/headline/129/

で、当事者としての感想を言うと、あの磐座は「撮って終わり」じゃない。

目の前に立つと、静かにテンションが上がって、最後は逆に落ち着く。“遠いからこそ効くクライマックス”ってこういうことなんだよね。

Q4. 旅の組み方、1日で全部いける? それとも分けた方がいい?

A. 結論、京都市内(博物館〜嵐電〜太秦)は1日で可能。でも京丹後(神谷太刀宮)は別日推奨。

理由は単純で、京丹後を同日に詰めると「移動で勝手に体力が溶ける」から。

神谷太刀宮は“朝の空気”が似合う場所なので、別日にして朝イチに当てた方が満足度が跳ねます。

公式チェック(運用が変わるので、前日に見るのが正義):

・京都鉄道博物館 ご利用案内:https://www.kyotorailwaymuseum.jp/guide/

・東映太秦映画村 営業時間(2026年の休村日も載ってる):https://www.toei-eigamura.com/information/hours/

Q5. 映画村のチケットって、結局どう買うのが楽? 料金いくら?

A. まず料金は公式が一番確実。映画村の公式「料金案内」に、入村料がまとまってます。

それから、アトラクションを複数やるなら「アトラクションパス」系が向く日もある。

ただ、ここは人によって正解が違うので「自分が何をやりたいか」で決めてOK。

公式(一次情報):

・料金案内:https://www.toei-eigamura.com/information/price/

・アクセス:https://www.toei-eigamura.com/information/access/

Q6. カメラ設定どうしてる?(スマホ勢も知りたい)

A. 僕が実際にやって「失敗しにくかった」やつを、そのまま置きます。

カメラって沼だけど、巡礼は“楽しさ優先”でいい。だから当たりが出やすい最小セットでいこう。

- 京都鉄道博物館:8620形8630号機(扇形車庫)

・狙い:リベットの陰影=金属のテクスチャ

・設定:逆光気味+露出を-0.3〜-0.7(ハイライト飛び防止)

・コツ:正面より側面。低めの角度で“面の厚み”を出す。

公式(車両データも載ってる):https://www.kyotorailwaymuseum.jp/enjoying/watching/vehicle/roundhouse-platform/ - 嵐電の夕景(路面電車)

・狙い:圧縮で「走ってくる感」

・レンズ:85〜135mm(スマホは2倍〜3倍)

・コツ:線路と建物で“斜めの収束”。車両が入ったら連写。

公式(時刻表):https://www.keifuku.co.jp/randen_timetable.php - 神谷太刀宮の磐座(京丹後)

・狙い:スケール→割れ目のラインの2枚取り

・レンズ:広角24〜35mmで全体 → 標準50mmで割れ目を強調

・コツ:まず参拝して気持ちを落ち着かせる。撮影はそのあと。足元が湿る日もあるので滑りにくい靴が勝ち。

参考(公的観光情報):https://www.kyoto-kankou.or.jp/info_search/9650

Q7. 最後に。出発前に“ここだけ見れば事故らない”公式リンク、どれ?

A. 僕の中の「3点セット」置いとく。

ここだけ見てから出ると、当日の安心感が段違いです。

・京都鉄道博物館(ご利用案内):https://www.kyotorailwaymuseum.jp/guide/

・東映太秦映画村(営業時間):https://www.toei-eigamura.com/information/hours/

・嵐電(時刻表):https://www.keifuku.co.jp/randen_timetable.php

・鬼滅公式ニュース(京ノ御仕事の告知例):https://kimetsu.com/anime/worldtour2024/news/?id=51156

もしこのFAQを読んで「自分だったらここ寄りたい!」が浮かんだなら、その時点でもう勝ち。

巡礼って、正解をなぞる旅じゃなくて、自分の感情を回収しに行く旅だからね。

コメント