- 『ダンダダン』が描くオカルトと人間の深層心理の関係性

- サンジェルマン伯爵の目的と物語全体における役割

- ジャンプらしからぬ構造とタイトル「ダンダダン」に込められた真意

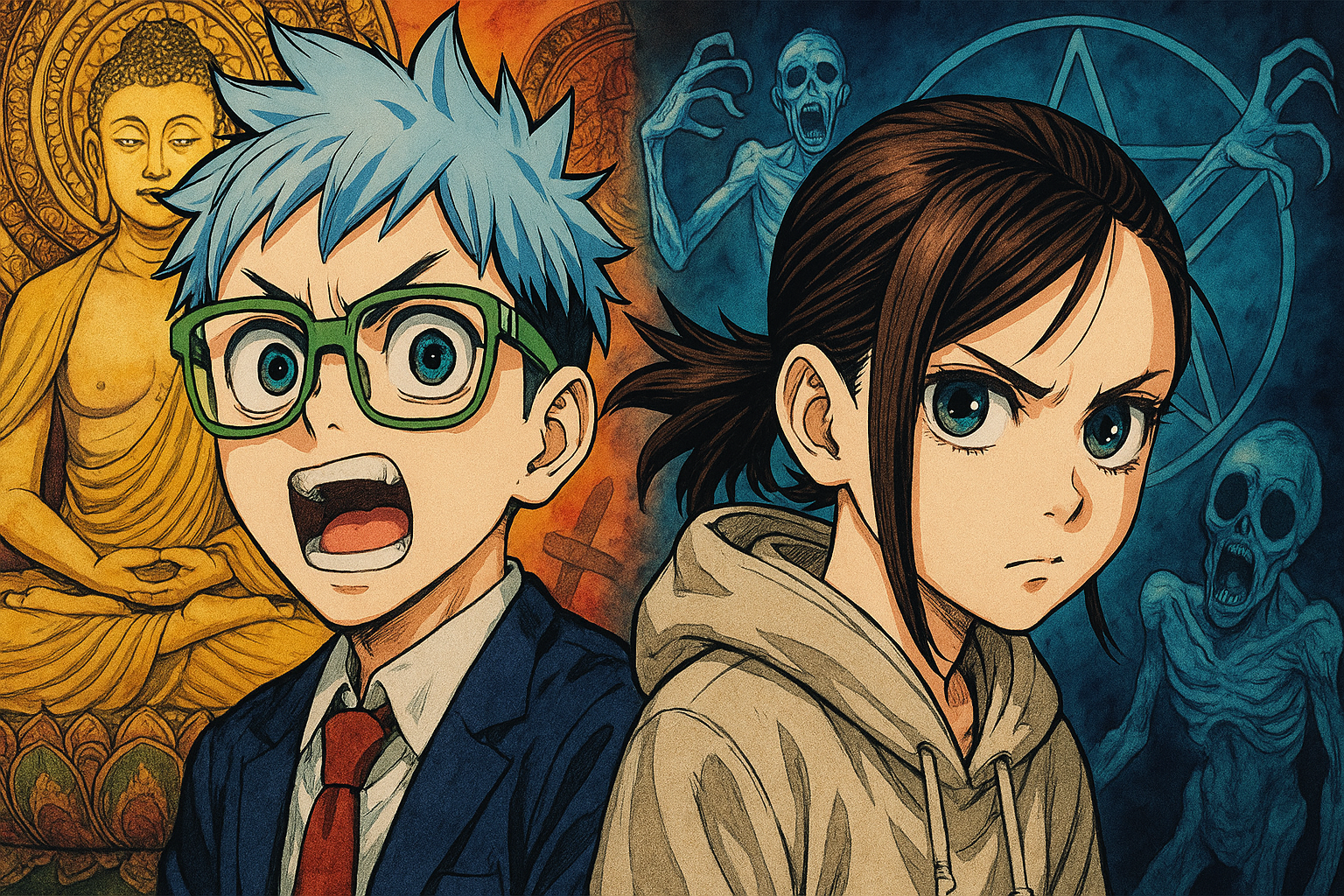

「ダンダダン」はジャンプ+で連載されている異色のオカルトバトル漫画として話題を呼んでいます。

本作は、バトルやラブコメを基盤にしながらも、「仏教」「曼荼羅」「オカルトコレクター」など、ジャンプらしからぬ深い哲学的テーマを内包しています。

本記事では、「ダンダダン」は何を描いているのかという本質に迫るとともに、最新163話で語られた“タイトルの意味”や、サンジェルマン伯爵の正体と目的から見える真意を考察します。

ダンダダンは何を描いているのか?核心は“オカルトと人間の業”の融合

「ダンダダン」は、ジャンプ+で連載中の龍幸伸(たつゆきのぶ)による漫画作品です。

表向きには、UFOや妖怪、呪物といったオカルティックな存在と対峙する高校生たちのバトル作品という体裁を取っています。

しかしその物語の根底には、人間の心の闇や煩悩、社会的ストレスといった内面的テーマが深く根付いています。

特に注目したいのは、最新163話にて描かれた「曼荼羅(まんだら)」のモチーフです。

曼荼羅とは、密教における宇宙の真理や悟りの構造を視覚的に表現したものです。

作中では、曼荼羅に酷似した構造を持つ呪物「團曼羅(だんまんら)」が登場し、登場人物たちはその中で数々の試練を受けます。

この描写は、単なるバトルの舞台ではなく、「人間の業」や「魂の構造」そのものを表現していると私は考えます。

つまり、「ダンダダン」が描いているのは、目に見える敵との戦いではなく、内なる自己との対峙なのです。

これは近年のジャンプ系作品にはあまり見られない、哲学的なアプローチです。

また、主要キャラクターである高倉健(オカルン)と綾瀬桃の対比も象徴的です。

高倉はUFOを信じ、綾瀬は妖怪を信じる――それぞれが現実世界では非科学的とされる存在を信じることで、互いの心を繋げていきます。

この関係性は、「信じる力」と「他者との共感」が、本作において重要なモチーフであることを示唆しています。

さらに、本作には「呪行李(のろいごうり)」や「オカルトコレクター」といった特殊な概念が随所に登場します。

これらは、人間の負の感情や社会的矛盾を具現化した存在とも読み取れます。

そのため、戦いはただの肉体的な争いではなく、感情や思想の衝突として描かれるのです。

このように「ダンダダン」は、一見すると異能バトルものに見えながらも、実際には「オカルト」を通して人間そのものを描いているという構造を持ちます。

そしてその根底に流れているのが、仏教的な世界観や、曼荼羅的構造の再解釈なのです。

この試みは、バトル漫画という枠を超えた「新ジャンル」とも言えるでしょう。

ジャンプらしい「友情・努力・勝利」から一歩踏み出し、「自己との対話」や「宇宙的構造の理解」といった要素を内包する「ダンダダン」。

それが、本作が“ジャンプらしからぬ”と形容される真の理由なのかもしれません。

ジャンプらしからぬテーマの正体とは?従来の王道からの逸脱

「ジャンプらしからぬ」――それは、「ダンダダン」が読者に与える最初の印象であり、読み進めるほどに確信へと変わるキーワードです。

本作が連載されている「少年ジャンプ+」といえば、『スパイファミリー』や『怪獣8号』など多様なジャンルを許容する自由な土壌があるとはいえ、やはり読者の中には「ジャンプ=バトル・友情・努力・勝利」の価値観を期待して読む層も少なくありません。

その中で「ダンダダン」は、明らかに既存の“ジャンプフォーマット”から逸脱した作風を持っています。

たとえば、主人公の高倉(通称:オカルン)は、従来の「熱血・正義・ポジティブ」といった典型的ヒーロー像とは一線を画します。

彼は内気で陰キャ気質、しかしUFOの存在を本気で信じるオタク青年です。

それに対し、ヒロインの綾瀬桃は霊媒の血を引く強気で自立した性格。

この男女逆転的なキャラ設計も、「ジャンプらしからぬ」象徴のひとつといえるでしょう。

また、物語の構成自体にもジャンプらしからぬ要素があります。

通常のジャンプ作品では、強い敵が現れ、修行や成長を通して乗り越えていく「成長モデル」が王道です。

しかし「ダンダダン」では、強敵との戦いが感情の爆発や予想外の偶然によって決着することも多く、物語の進行が“論理”ではなく“感情”に重きを置かれているのです。

さらに、重要なのが宗教性と哲学性の導入です。

163話では「曼荼羅」という密教的な図像が登場し、オカルト=現実の宗教的象徴というラインが鮮明になりました。

ジャンプ作品で宗教的アイコンを正面から扱う作品は非常に少なく、「悟り」や「宇宙構造」といった抽象概念が登場するのは異例です。

また、敵キャラクターである「サンジェルマン伯爵」は、3000年生きる不老不死であり、ただの悪役ではありません。

彼は「オカルトコレクター」という立場で、UFOや妖怪、呪物といった異質な存在の力を集めています。

その動機は、単なる野望ではなく、「世界の真理を把握する」という哲学的な目的に近く、読者に思考を促す“考察型”ストーリーの中心を担っています。

また、ストーリー中に何度も描かれる「トラウマ」「疎外感」「人間関係の断絶」は、ジャンプ作品としては珍しく、社会問題や精神的テーマへの踏み込みすら感じさせます。

このような構造は、海外作品、特にアートアニメやカルト映画に通じるところがあり、日本の漫画としても挑戦的な立ち位置にあるといえます。

もちろん、ジャンプ的なテンポの良さやキャラの魅力、ギャグ要素は随所に取り入れられており、決して読みにくい作品ではありません。

むしろその“分かりやすさ”と“深さ”の両立こそが、「ダンダダン」の真骨頂です。

「ジャンプらしからぬテーマの正体」とは、すなわち「オカルトと哲学の融合によって、人間の本質を描こうとする野心的な試み」だと私は考えます。

それは、新たな“王道”としての可能性を秘めた、次世代ジャンプ作品の一端なのかもしれません。

「ダンダダン」というタイトルの意味とその伏線回収

「ダンダダン」という奇妙なタイトル。

一見、擬音のような響きで、作品の内容とどのように結びつくのか直感的には分かりづらい名称です。

しかし、連載が進むにつれて、その背後に深い意味が込められていたことが徐々に明らかになってきました。

最新話163話では、ついに「ダンダダン」の正体に関する明確な言及があり、読者の間でも大きな話題となりました。

この言葉はただのキャッチーな音ではなく、物語の本質を示すキーワードであることが示唆されています。

まず一つ目の有力説は、仏教に由来する用語「檀陀(だんだ)」あるいは「断断(だんだん)」から派生したというものです。

「檀陀」は地獄の苦しみを象徴する言葉であり、「断断」は煩悩を断ち切ることを意味します。

つまり、このタイトルには人間の業や罪、そしてそこからの救済や悟りといった宗教的・哲学的モチーフが込められている可能性があります。

また、作中で登場した「曼荼羅(まんだら)」の存在も無視できません。

曼荼羅は、密教における宇宙の真理を視覚化した図像であり、「ダンダダン」の舞台構造や呪具「呪行李(のろいごうり)」、さらにはゲーム状の異空間「團曼羅(だんまんら)」との関係が濃厚です。

ダンダダン=團曼羅=曼荼羅という構造は、作品全体に強い思想的統一感を与えています。

そして163話では、ラスボス候補であるサンジェルマン伯爵が、敵キャラに対して意味深に「ダンダダンをご存知で?」と問いかける場面が登場しました。

これは読者にとって衝撃的な瞬間であり、この言葉が“存在名”や“概念”として機能している可能性を浮き彫りにしました。

さらには、中国語版のタイトル「膽大黨」(ダンダダン)にも注目です。

これは「怖がらない派」という意味の造語であり、現地のファンからは、「恐怖に立ち向かう意志」を象徴するタイトルとして解釈されています。

この情報からも、ダンダダン=恐れに打ち勝つ者という図式が読み取れます。

他にもネット上では以下のような説が飛び交っています:

- バイキンマンの乗り物「だだんだん」からインスパイアされたネーミング説

- 餃子チェーン「肉汁餃子のダンダダン」からのパロディ説

- ただの音の響きの良さ(擬音)を狙ったマーケティング説

これらはユーモラスな意見として扱われていますが、意図的に多義的な意味を持たせた可能性もあり、作者の戦略的センスが光ります。

要するに、「ダンダダン」というタイトルは単なる“音”ではなく、物語の世界観・宗教観・キャラクターの成長を一語に凝縮したメタファーなのです。

そして、その正体が明かされつつある今、作品はさらに深化し、読者に「この世界の真理」を問いかけているのです。

「タイトルの意味」と「伏線の回収」が交差する瞬間――そこにこそ、ダンダダンという作品の真の魅力があると私は強く感じています。

サンジェルマン伯爵の目的から読み解く“ジャンプらしくない”展開

「ダンダダン」における最重要キャラクターのひとりであり、最新話で本格的に物語の核心へと関わってきた存在、それがサンジェルマン伯爵です。

彼は、ただの敵キャラではありません。

長い時間を生き続ける“不老不死のオカルトコレクター”という特異な立場から、「ダンダダン」のテーマそのものに深くリンクしてくる存在なのです。

163話では、彼が封印されていた“メルヘンカルタ”を解放し、その力を奪うという冷酷な手段を取る姿が描かれました。

表面的には、強敵を排除し力を手に入れるという“バトル漫画”的展開ですが、よく見ると、この行為には宗教的・哲学的な意図が読み取れます。

彼の行動原理の中心には「オカルトの力を集める」という目的があります。

妖怪、呪物、UFO、都市伝説…現実と非現実の狭間にある存在を収集する姿勢は、まるで仏教における“真理を集める修行僧”のようです。

この思想性の高さこそが、彼が“ジャンプらしくない”ラスボスであるゆえんです。

通常、ジャンプ作品に登場する敵は「世界征服」「復讐」「力の証明」といった分かりやすい目的を持ちます。

しかしサンジェルマン伯爵は違います。

彼は「知」を求めて行動し、「世界の構造」を理解するためにオカルトを収集しています。

この姿勢はむしろ、“読者の視点”そのものとも言えるのではないでしょうか。

加えて、彼が語る「ダンダダン」という言葉にも注目すべきです。

敵に対し「ダンダダンをご存知か?」と問いかけるその態度は、“ある概念を伝える使者”のような印象さえ与えます。

まるで彼が、「この世界の裏側を知る者」として物語全体を俯瞰しているかのようです。

また、彼の能力も非常に異質です。

呪行李から得た力は、物質変換や存在干渉に近く、物理法則を超越したものであると描かれています。

物語が“異能バトル”から“宇宙的認識の戦い”に変わるターニングポイントを示しているとも解釈できます。

そしてサンジェルマン伯爵は、オカルンや桃たちに対し、真正面から対峙するのではなく、“導くように試練を与えている”ようにも描かれています。

この点からも、単なる悪ではなく、「宇宙的な秩序を理解させるための存在」である可能性が高いと私は考えます。

さらに特筆すべきは、彼が“生徒に力を与えてモモを探させる”など、直接的ではなく代理的な戦い方を好む点です。

これは、ジャンプバトル漫画に多い「真正面から拳を交える」戦いとは対照的であり、戦い自体が“概念的”であることを示しています。

つまり、サンジェルマン伯爵はただの敵ではなく、「ダンダダン」という物語の“意味”を体現するキャラクターなのです。

彼の存在意義そのものが、ジャンプらしい熱さを内包しながらも、それを越えた問いを我々に投げかけてきます。

「なぜ世界にはオカルトが存在するのか?」

「恐怖や怪異は、人間に何を教えようとしているのか?」

このような根本的な疑問に踏み込む展開を提示できる点こそが、ダンダダンが「ジャンプらしからぬ」と言われる最大の特徴であり、サンジェルマン伯爵がその象徴的キャラクターである所以なのです。

ダンダダンとジャンプ作品との決定的な違いとは?

「ダンダダン」はジャンプ+での連載ながら、読者の間では“ジャンプらしからぬ作品”として語られることが多くあります。

では一体、その「ジャンプらしからぬ」とされるポイントとは何なのでしょうか。

ここでは、従来のジャンプ作品と「ダンダダン」との決定的な違いを、構造的・思想的な視点から考察していきます。

まず、ジャンプ作品の基本フォーマットは「友情・努力・勝利」を中心に据えた直線的な成長構造です。

主人公が壁にぶつかりながらも努力によって乗り越え、仲間との絆を深めながら強くなっていく――このサイクルは、多くのヒット作に共通しています。

たとえば『ONE PIECE』におけるルフィの冒険、『呪術廻戦』における虎杖の葛藤と成長など、物語が主人公の成長物語であることは一目瞭然です。

一方で「ダンダダン」は、確かにバトルと成長を描いているものの、その主軸は明らかに異なります。

成長の方向性が“内面の変化”であり、“存在の理解”へと向かっているのです。

登場人物たちは、力を得て強くなるのではなく、“怪異との接触”を通じて自分という存在を再認識し、価値観を再構築していく構造を取っています。

たとえば、主人公・高倉(オカルン)は、UFOを信じる陰キャ男子という設定ですが、彼は物語を通じて「自分の信じるものを貫く強さ」を獲得します。

彼が強くなるのは「戦闘力が上がったから」ではなく、「自己肯定感」が育っていったからです。

このように、バトルがキャラの“精神的進化”と密接にリンクしている点が、ジャンプ的王道とは一線を画しています。

また、「ダンダダン」は“世界観”がキャラクターと同等、もしくはそれ以上に重視されています。

ジャンプ作品では通常、キャラのドラマが物語の中心にあり、世界観はあくまで舞台装置として機能します。

しかし本作では、オカルト・呪物・仏教思想などが重層的に編み込まれた世界そのものが、物語の駆動力となっています。

さらに、「ダンダダン」では読者に対して“考察”という能動的な関与を求める構造になっている点も特異です。

伏線の張り方、キャラクターの言動の裏にある意図、宗教的モチーフなど、読み解きがいのある情報が散りばめられており、ただ読むだけではなく「理解するために深く読む」ことが前提となっているのです。

これはジャンプの従来作品に見られる「誰でも楽しめる読みやすさ」とは真逆の性質です。

言い換えれば、「ダンダダン」は“一度読んで分かる物語”ではなく、“読み返すことで真意が見えてくる作品”なのです。

また、敵キャラや怪異の描写にも注目すべき違いがあります。

ジャンプ作品の敵は、多くが人間的な理由や過去を持っており、倒すことで成長や許しが得られる存在として描かれることが多いです。

一方で「ダンダダン」の怪異や呪物は、人間の闇や未解決の問題の“象徴”として描かれている場合が多く、単に「倒せば終わり」ではありません。

その代表例が「呪行李」や「團曼羅」であり、それらは精神構造の具現化、すなわち人間そのものの縮図と読むことができます。

バトル漫画という形式を借りながら、実は“人間の内面世界”を描いているのが、「ダンダダン」という作品なのです。

総じて言えるのは、「ダンダダン」はジャンプ的な枠組みをベースにしつつも、その文法を意図的にずらしているということ。

それによって生まれた“ジャンプでありながらジャンプにない新しさ”が、本作を唯一無二の作品たらしめているのです。

ダンダダン 何を描いているのか ジャンプらしからぬ 真意のまとめ

「ダンダダン」は、ジャンプ+において異彩を放つオカルトバトル漫画として、多くの読者を魅了し続けています。

一見すると、妖怪やUFO、超能力といった奇抜な要素が目立つ作品ですが、その本質に迫ってみると、人間存在への深い問いかけと仏教的思想を内包した哲学的世界観が隠されています。

つまり、ダンダダンが描いているのは「怪異との戦い」ではなく、「人間の業と心の旅路」なのです。

物語に登場する呪具「呪行李」や「團曼羅(だんまんら)」は、ただの舞台装置ではありません。

それらは人間の内面世界を象徴するものであり、その中で繰り広げられる戦いや試練は、キャラクターたちの精神的な成長や再生と密接に関係しています。

このような構成は、従来のジャンプ作品ではあまり見られなかったものであり、「ジャンプらしからぬ」と評される大きな理由となっています。

そして、作中でついに明かされつつある「ダンダダン」というタイトルの意味。

仏教用語の「檀陀」「断断」や、曼荼羅との関係性、さらには世界の構造そのものを象徴する言葉として、「ダンダダン」は単なる作品名ではなく、物語そのものの本質を凝縮したコンセプトワードとなっているのです。

また、サンジェルマン伯爵のようなキャラクターが登場することで、物語は“善と悪”という単純な二元論から脱却し、“存在と意味”という抽象的な問いに読者を導いています。

このようなストーリー展開は、ジャンプの中でも極めて稀であり、本作が思想的に先鋭的な漫画であることを示しています。

「ジャンプらしくない」と言われる背景には、もちろんキャラクターの構造やストーリーの作り方もあります。

が、最も大きな違いは、読者に“答えのない問い”を提示する姿勢にあると私は考えます。

「何が正しいのか?」「信じるとは何か?」「恐怖とは何の象徴なのか?」

これらは、誰かに勝利したから解決するものではなく、自分の中で向き合い続ける問題です。

「ダンダダン」は、ジャンプの王道的構造を下地にしながら、それを巧みに逸脱してみせることで、新たな“読ませ方”を提案する作品でもあります。

ただのバトル漫画ではなく、オカルティックな世界観を通して、人間の深層心理や社会の歪みを描き出す。

その結果として、本作は唯一無二のポジションを確立し、ジャンプ+という媒体においても確固たる存在感を放っています。

最後に、この作品を読む際に意識してほしいのは、「この怪異は何を象徴しているのか?」という視点です。

そうすることで、目に見えるバトルの裏にある、物語の“真意”が立体的に浮かび上がってくるはずです。

「ダンダダン」は、怪異を倒す物語ではなく、“人間が怪異をどう受け止め、変化していくか”を描く物語なのです。

それこそが、ジャンプらしからぬ本作の核心であり、読者が真に味わうべき価値なのではないでしょうか。

- 『ダンダダン』はオカルトを通じて人間の本質を描く作品

- ジャンプらしからぬ哲学性と宗教的テーマが特徴

- サンジェルマン伯爵は概念的な敵であり物語の象徴的存在

- タイトル「ダンダダン」には曼荼羅や仏教的意味が隠されている

- バトルよりも内面の変化や存在の問いが中心テーマ

- 考察型構造により読者の能動的な理解が求められる

- ジャンプ作品とは異なる文法で新たな魅力を提示

コメント