- 『きのこいぬ』15巻のラストシーンの詳細と結末の意味

- 日和ときのこいぬの別れに込められた感動と再生の象徴性

- 物語全体を通して描かれた癒しと心の成長のテーマ

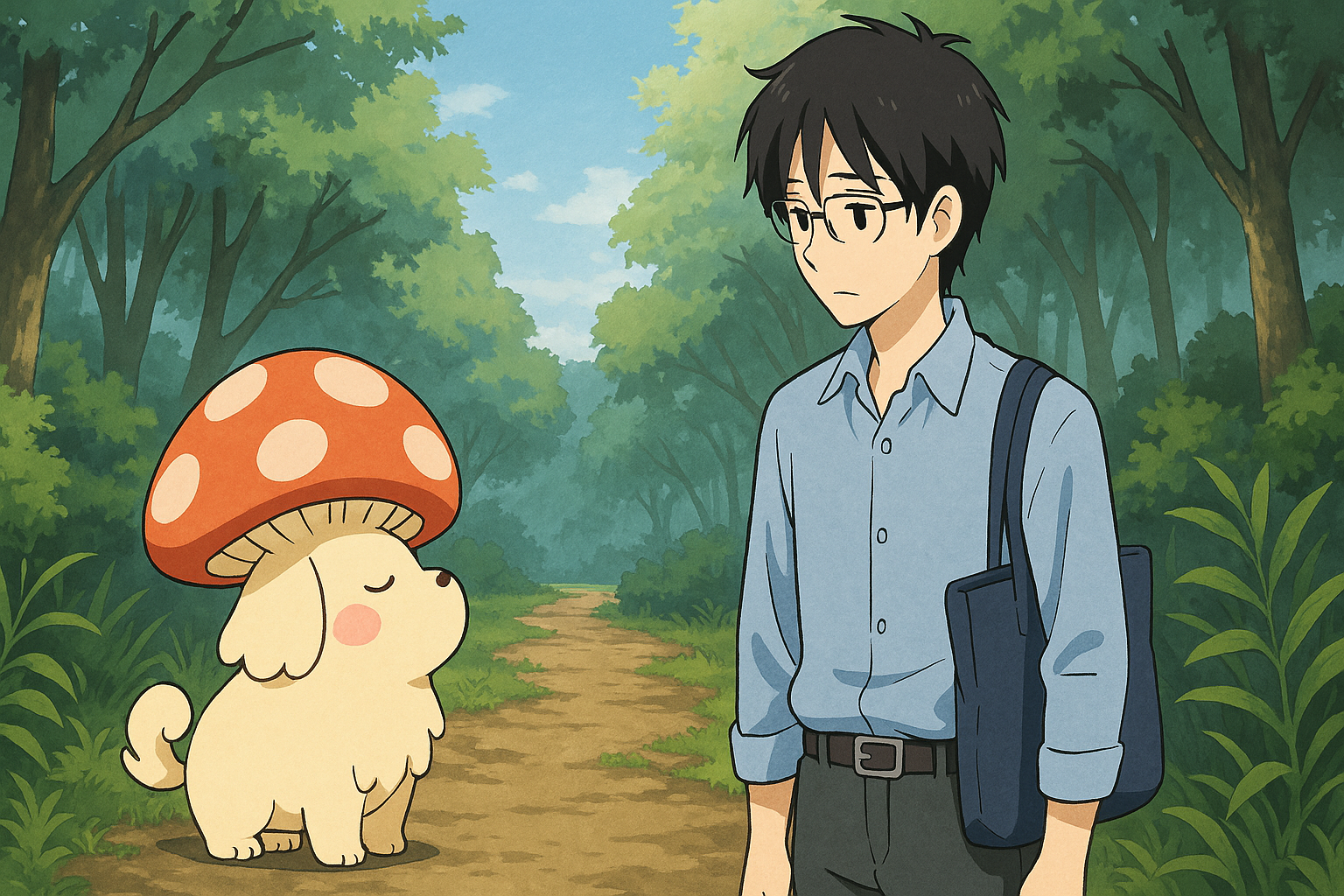

『きのこいぬ』15巻は、ついに物語の最終巻として、多くの読者に深い感動を与えるラストを迎えました。

この記事では、きのこいぬ15巻のネタバレを含みながら、結末の展開やキャラクターたちの心情の変化、そして「別れ」に込められた意味を深く掘り下げてご紹介します。

作品の余韻を噛みしめたい方、また読み終えた後のモヤモヤを整理したい方に向けて、オリジナル視点で考察を展開していきます。

きのこいぬ15巻のラストはこう終わった!

『きのこいぬ』最終巻となる第15巻では、これまでのほのぼのとした日常に終止符を打つような、静かながらも深い感動のラストが描かれています。

本作は絵本作家・日和と、人語を話さないきのこのような姿の生き物「きのこいぬ」との、心の交流と再生の物語として多くの読者に愛されてきました。

15巻では、日和が一人の作家として大きな節目を迎え、彼の成長と覚悟が物語の終わりへと繋がっていきます。

最終章では、日和が再び一人になることを選択します。 これは一見、きのこいぬとの別れを意味しているようにも感じられますが、実際にはお互いの関係が次の段階へ進む“解放”の象徴とも取れるのです。

きのこいぬは静かに、しかし確かに日和のもとを去ります。

そこに涙のシーンはなく、ただ自然とすべてが受け入れられる静謐な時間が流れるのです。

読者の中には「なぜここで別れが描かれるのか?」と疑問に感じた方もいるかもしれません。

しかしこのラストは、作中で何度も繰り返されてきた「出会いと別れ」「育て、旅立たせる」というテーマの集大成でもあります。

きのこいぬが日和の人生に必要だった時間は、確かに終わりを迎えましたが、それは悲しみではなく“ありがとう”という静かな感謝の中で幕を閉じたのです。

ラストシーンでは、日和が描いた新作絵本が登場します。

それはかつての自分の迷いや傷を昇華した内容であり、きのこいぬとの日々が確かに生きていた証として作品内に刻まれています。

この絵本の完成こそが、日和の自立と旅立ちの証明であり、物語の大団円とも言えるでしょう。

きのこいぬが見せた最後の行動の意味とは

きのこいぬ15巻の終盤、最も読者の心を揺さぶったのは、きのこいぬが自ら日和のもとを離れる決断をしたことでしょう。

言葉を話さない存在であるきのこいぬは、これまで多くを語らず、しかし確かに感情や意思を行動で示してきました。

だからこそ、何も言わずに去っていくその姿には、彼なりのメッセージが込められていたと受け取るべきなのです。

きのこいぬが最後に見せたのは、ただの「別れ」ではなく、「見守り」の選択でした。

日和が自立し、過去のトラウマを乗り越えて前に進む準備ができたと感じたからこそ、きのこいぬはそっと姿を消したのです。

まるで親が子の成長を見届けて、距離を取るような優しさと信頼の表現でもありました。

このシーンの象徴的なポイントは、「声なき別れ」です。

言葉ではなく行動で示す愛情や絆、それを通じて読者に強烈な感情を残す手法は、『きのこいぬ』という作品全体のトーンにも一貫しています。

最後まで“きのこいぬらしい”別れ方を選んだことで、キャラクターとしての完成度も際立ったと感じました。

また、きのこいぬが去った後、日和が涙するでもなく、穏やかに絵筆を取る姿が描かれます。

そこには、きのこいぬから受け取った温もりを今後の人生で生かしていくという意思がにじみ出ていました。

別れの裏にある「ありがとう」という感情が、セリフではなく画面の静けさの中で描かれたのです。

きのこいぬの最期の行動は、誰かと深く関わった者だからこそできる“引き際の美学”でもありました。

読者の心に残ったのは、その“余韻”だったのではないでしょうか。

日和ときのこいぬの別れがもたらした読後感

『きのこいぬ』15巻のラストシーンにおける最大の感情の波は、日和ときのこいぬの別れがもたらす“喪失”と“解放”の感覚です。

読者の多くがこの別れに対して涙を流しながらも、どこか穏やかな気持ちになった理由は、別れが「悲しみ」だけではなく「前進」や「再出発」を示していたからだと感じています。

きのこいぬの存在は、日和にとって心の支えであり、癒しの源でした。

しかし、その支えにいつまでも頼り続けていては、自分の足で人生を歩むことはできません。

この別れは、日和が本当の意味で“自分の人生”と向き合い、前に進むために必要だった選択だったのです。

読後に残るのは、ただの寂しさではなく、心の奥にそっと染み込む温かさ。

特に印象的なのは、別れの直後に描かれる日和の穏やかな表情です。

涙も嗚咽もない、ただ静かに絵筆を取り、創作に向き合う姿は、「失ったもの以上に、受け取ったものの方が多かった」ということを如実に物語っていました。

それが読者に対して、「この別れは悲しいことだけではない」と優しく教えてくれているようにも思えます。

また、ここでの別れには、物語全体に通底する「再生」のテーマが凝縮されています。

傷を抱えた人間が、誰かと出会い、癒され、やがて一人でも生きていけるようになる。

その過程こそが『きのこいぬ』の本質であり、この最終巻はまさにその到達点なのです。

読者の中には、もっとハッピーエンドらしいエピローグを期待していた人もいるかもしれません。

しかしこのラストの持つ静けさと余韻こそが、『きのこいぬ』らしい優しい結末であり、“別れ=悲しみ”という構図を超えた感情の体験を読者に提供してくれました。

ラストに込められた「別れ」の象徴性を考察

『きのこいぬ』15巻に描かれた別れは、単なる感情的なクライマックスではなく、物語全体を貫くメッセージの集約としての象徴的な意味合いを持っています。

きのこいぬという存在自体が、日和にとって「過去の傷を癒す存在」であると同時に、「創作への原動力」でもありました。

それだけに、その存在との別れは、日和が過去を乗り越えたこと、そして一人の作家として自立したことの象徴でもあるのです。

物語の冒頭から、日和は人との関わりを避け、自分の殻に閉じこもって生きていました。

きのこいぬとの出会いは、そんな日和の心を少しずつ開き、再び人とのつながりや創作の喜びを思い出させてくれたきっかけでした。

つまり、きのこいぬは“再生の象徴”だったのです。

そして最終巻での別れは、その再生のプロセスが完了したことの証明です。

必要な時間をともに過ごし、支え合い、癒し合った関係だからこそ、別れは終わりではなく、新しい人生への入り口として描かれました。

この発想は、ただの感動物語にとどまらず、人生における人間関係の在り方や成長の本質をも考えさせてくれるのです。

また、15巻の構成には自然の流れを感じさせる演出が随所にあります。

季節の移ろい、風の音、静かな森の描写など、自然界における“循環”の比喩として、別れがあくまで自然なものとして受け入れられているのです。

これにより、読者もまた「別れ=ネガティブなもの」という先入観から解き放たれていく感覚を味わいます。

最後に描かれる日和の創作風景や、新しい登場人物の気配は、物語がどこかでまた静かに続いていくかのような余韻を与えています。

これは、終わりが始まりでもあるという、人生の普遍的な真理を巧みに表現していると言えるでしょう。

自然との共生と別れのテーマ

『きのこいぬ』という作品全体には、“自然との共生”というメッセージが繊細に織り込まれてきました。

それは単なる背景として自然が描かれているということではなく、人と自然、そして命あるもの同士の心の通い合いが物語の核として機能していたのです。

きのこいぬという不思議な存在そのものが、自然と人間の間にある橋渡し役として表現されていたと考えられます。

そのため、15巻のラストで描かれる別れも、まるで森の中で静かに風が吹き抜けていくような、自然の摂理としての“別離”として受け取れるのです。

人は自然に癒され、力をもらいながら生きていますが、やがてそこから離れ、自分の力で歩み始めなければなりません。

この構図は、きのこいぬと日和の関係そのものであり、共生の先にある「卒業」を象徴しているようにも感じられます。

きのこいぬは擬人化されたキャラクターでありながら、自然に近しい存在として描かれてきました。

感情を声に出すことはなく、ただ傍にいて、日和に寄り添い、時には料理を作り、時には抱きしめる。

それはまさに、言葉を持たない自然のやさしさそのものでした。

そして15巻のラストで彼が去るという行動は、自然が人間に与える“癒しの時間”が永遠ではないことを表現しているとも受け取れます。

癒された人間は、いずれ自然の懐を離れて、社会の中で自分の道を切り拓く責任を負うようになる。

この流れは、読者にとってもどこか心当たりのある人生の構造ではないでしょうか。

きのこいぬの存在と別れは、単なるキャラクターの退場ではなく、人間と自然、心と癒しとの一つの関係性の終焉として、深い余韻を残します。

そう考えると、『きのこいぬ』の結末は、“人間が自然から卒業する”瞬間を描いたとも言えるのです。

読者に託された余白とは何か

『きのこいぬ』15巻のラストには、あえて説明されない場面やセリフがいくつも存在します。

それは作中における“未完成さ”ではなく、読者自身に想像を委ねる「余白」の演出として、非常に意図的に用意されたものです。

この余白こそが、『きのこいぬ』という物語が最後に託した最大のメッセージだったのではないでしょうか。

例えば、きのこいぬが日和のもとを去る場面には、明確な理由やセリフは描かれません。

読者はただ、その行動から彼の心情や意図を読み取ることになります。

なぜ何も言わずに去ったのか? なぜその時、日和は追いかけなかったのか?

それらを明言しないことで、物語は“読む側の人生経験や感性に響く形”で成立するのです。

このように、読者が自分自身の人生や体験を投影できる余地があることで、『きのこいぬ』は単なる“読む物語”から“感じる物語”へと昇華しています。

この「感じる物語」としての形式は、特に静かな感動を得たい読者にとって深く刺さるポイントとなるでしょう。

また、ラストで日和が描き始める新しい絵本の内容も、詳細は描かれず、ほんの一場面だけが示されます。

そこに描かれたのは、きのこいぬのようなシルエットと森の風景。

その物語がどう綴られていくのかは、読者の想像に委ねられているのです。

この手法は、読後に読者それぞれが“自分だけの結末”を持つことを可能にし、物語が終わった後もなお心の中で続いていく感覚を残します。

まさに「物語の余韻」としての完成形です。

読者に託された余白とは、「自分ならどうするか」「もし自分のもとにきのこいぬが来ていたら」といった内省と想像の空間であり、作品との対話でもあります。

その余白の美しさが、作品をよりパーソナルなものへと変えていくのです。

登場キャラクターたちの最終的な心の変化

『きのこいぬ』15巻のラストには、主人公・日和だけでなく、彼を取り巻くキャラクターたちにもそれぞれの“心の変化と成熟”が丁寧に描かれています。

本作は表面的には癒し系のストーリーに見えますが、実際には非常に繊細な人間ドラマであり、それぞれのキャラが抱える葛藤や成長も見どころの一つとなっています。

最終巻では、特に日和、きのこいぬ、そしてサブキャラクターたちの“内面の変化”が物語の終着点と密接に結びついているのです。

まず、日和に関しては、彼が心の奥に長く抱えていた「孤独」や「他人を信じることへの恐れ」をきのこいぬとの日々で癒やしていきます。

それでも完全に変われたわけではなく、読者の多くが感じていたように、どこか頼りなさや危うさも併せ持っていました。

しかし、15巻で彼がきのこいぬを見送り、ひとりで絵を描き続けることを選んだ姿には、精神的な自立の兆しがはっきりと見えます。

そして、きのこいぬ自身にも変化がありました。

言葉を持たない彼の行動の変化を読み取るのは難しいですが、日和と過ごすうちに彼自身も“守る”から“手放す”へと意識が変化していったように感じられます。

最後に見せた静かな背中には、役目を終えた存在としての誇りと、温かな別れの意志が表れていました。

また、日和の周囲にいた編集者の椎名や近所の子どもたちなども、日和に対する接し方が徐々に変わっていく様子が描かれていました。

かつてはどこか他人行儀で気を遣っていた彼らも、物語後半では自然な距離感と優しさで日和を見守るようになります。

これは、日和自身の変化が周囲の反応を変えた証でもあり、人と人との関係性がいかに相互作用で成り立っているかを示しています。

誰かに癒されることで人は変わり、そして変わった人は周囲を変えていく。

この連鎖こそが『きのこいぬ』が15巻かけて描き続けてきたテーマであり、ラストではそのすべてが静かに結実していたのです。

日和の成長と旅立ちの準備

『きのこいぬ』の主人公・日和は、物語序盤では心を閉ざし、人との距離を取ることで自分を守って生きているキャラクターとして描かれていました。

しかし15巻では、そんな彼が確かな“内面的な成長”を遂げていることがはっきりと示されます。

その成長とは決して劇的な変化ではなく、静かに、しかし確実に積み重ねられた変化だったのです。

きのこいぬと出会って以降、日和は少しずつ心を開き始めます。

きのこいぬの無言の優しさや存在そのものが、日和の中に閉じ込められていた感情をほぐしていったのです。

料理を共にし、日常を分かち合い、時には傷つきながらも繋がりを築いていく過程は、彼の“社会との再接続”を象徴していました。

最終巻で描かれる最大の成長は、“誰かに依存しないで生きる”という選択を日和が自らしたことです。

かつての彼なら、きのこいぬに去られて絶望していたかもしれません。

しかし、15巻ではその別れを受け入れ、自分の力で次の一歩を踏み出す姿が描かれているのです。

この描写の中で特に印象的なのが、新しい絵本制作に取り掛かる日和の姿です。

彼はもう、誰かに励まされなくても筆を取ることができる。

きのこいぬとの時間が“心の土台”となって支えてくれているからこそ、彼は静かに未来へと歩き出せるのです。

この“旅立ちの準備”とは、単に新たな人生を始めるという意味だけではなく、自分自身の感情に正面から向き合えるようになったという精神的な成熟を指しているのでしょう。

それは読者にとっても、「いつかは誰かと別れなければならない」現実に対する心構えを優しく教えてくれているように感じられます。

日和の変化は派手ではありませんが、その慎ましやかさこそが物語全体のトーンと完璧に一致しており、読後に静かな感動を残す大きな要因となっています。

きのこいぬの変化から見える自己犠牲

『きのこいぬ』という作品において、タイトルにもなっている“きのこいぬ”はただのマスコット的な存在ではなく、物語を内側から支える「癒しの象徴」でした。

そしてその役割は、最終巻で明確に“自己犠牲”というテーマと重なり合います。

無言で日和の前から去っていくきのこいぬの行動は、一見すると唐突で冷たいようにも見えますが、実は深い愛情と覚悟に満ちた選択だったのです。

きのこいぬは、物語を通して常に日和の心に寄り添い、そばにいることで彼を支えてきました。

その姿勢には、一切の見返りも言葉もなく、ただ“相手のために生きる”という無垢な献身が宿っていました。

しかし、15巻における彼の決断は、日和が本当にひとり立ちできるよう、“自分の存在を引く”という究極の優しさを体現しているのです。

これは、親が子どもの成長を見届けて静かに距離を取るようなものであり、自らがそばにいることで相手の成長を妨げてしまうことを知っている者の勇気ある選択と言えるでしょう。

まさに自己犠牲の美学です。

きのこいぬ自身は、最後まで言葉で自らの想いを語ることはありませんでした。

しかし、去り際の静かな背中には、「もう大丈夫だよ」と語りかけるような安心感が漂っていたのです。

それは、愛する者のためにあえて姿を消すという、最も切なくも優しい別れ方だったのではないでしょうか。

自己犠牲というテーマは、悲劇的にもなり得る危うさを持ちますが、『きのこいぬ』においてはそれが非常に温かなものとして描かれています。

無償の愛、見返りのない行動、そして相手を信じて身を引く勇気――これらがきのこいぬの最終的な姿に凝縮されていたのです。

このような自己犠牲は、現代社会において希薄になりがちな“本当の思いやり”の形として、多くの読者に深く響いたはずです。

きのこいぬの変化と選択は、ただのキャラクターの結末ではなく、人間関係における理想的な在り方の一つを静かに教えてくれていたのかもしれません。

映画、TV番組、ライブTV、スポーツを観る【Amazon Prime Video】

![]()

『きのこいぬ』の物語全体を貫くメッセージ

『きのこいぬ』という作品は、見た目のかわいらしさや癒し系の作風から、しばしば“ほのぼの漫画”として分類されがちですが、その内実は極めて哲学的で、人生や人間関係、心の再生といった深いテーマを静かに描いています。

特に15巻まで読み進めて感じられるのは、「傷ついた心は、他者との関わりを通して少しずつ癒される」という、普遍的なメッセージです。

この物語では、主人公の日和を中心に、誰もが何らかの喪失や痛みを抱えており、それを克服していく過程が丁寧に描かれています。

その回復のプロセスにおいて、重要な存在となるのが“きのこいぬ”です。

彼は人間の言葉を話しませんが、その分、行動や存在そのもので愛情を示すキャラクターです。

言葉に頼らず、ただそこにいるだけで誰かを救うことができる。

それは人間が忘れがちな“無言の優しさ”や“そばにいる力”を象徴しているようにも思えます。

また、『きのこいぬ』は「別れ」をネガティブなものとしてではなく、“人生の自然な流れ”として受け入れる価値を語っている点も見逃せません。

誰かと出会い、癒され、そして別れても、残るものは確かにある。

その“残された記憶”や“優しさの連鎖”が、次の誰かに受け継がれていく。

さらに、創作や仕事に対するメッセージも本作の中には含まれています。

日和は絵本作家として、幾度もスランプに陥りながらも、自分を見つめ直しながら作品を描き続けていきます。

それは、“創作とは自分の内面と向き合い続けること”という、厳しくも真摯なメッセージです。

最終巻では、日和が新たな絵本に向かう姿が静かに描かれ、過去と向き合いながらも未来を見据える覚悟が感じられます。

それこそが、物語を貫く「心の再生と前進」というテーマの締めくくりとして、読者の心に深く残るのです。

『きのこいぬ』は、何気ない日常の中にこそ大切なものがあると教えてくれる作品でした。

笑顔の裏にある痛み、優しさの奥にある覚悟、そして、別れの中にも生まれる温かさ。

これらすべてを静かに伝えるこの物語は、読み手にそっと寄り添い、長く心に残る名作だと断言できます。

優しさと孤独の中で育まれる絆

『きのこいぬ』という物語の魅力は、にぎやかな展開や派手な演出に頼らず、静かな孤独と、そこに生まれる優しさに満ちているところにあります。

その静寂の中でこそ育まれたのが、日和ときのこいぬの深い絆でした。

読者はこの絆の在り方を通して、人と人との繋がりにおける本質的な温かさを感じ取ることができます。

日和は過去のトラウマから、人付き合いを避けて生きてきました。

それでも心のどこかでは、誰かと繋がりたいという思いを持ち続けていたのです。

その想いがきのこいぬとの出会いによって形になり、やがて生活の中に小さな幸福が積み重なっていきました。

注目すべきは、きのこいぬが言葉を話さないという点です。

だからこそ、二人の関係には“言葉を超えた理解”や“空気で伝わる感情”が重要になってきます。

これは現実の人間関係にも通じるもので、本当に大切な繋がりとは、沈黙の中にも存在するということを静かに教えてくれます。

また、二人の関係性は依存ではなく、自立を促すものでした。

日和はきのこいぬの存在によって救われましたが、それに甘えきることなく、自分の足で立ち直ろうと努力する姿勢を見せてくれます。

きのこいぬもまた、日和に必要以上に関与せず、あくまで“寄り添う存在”として在り続けました。

このようなバランス感覚の中で、二人はお互いにとって唯一無二の存在になっていきます。

派手な告白や劇的な事件がなくとも、日常の中に積み重ねられた優しさが、何よりも強い絆を生み出すのだと証明しているのです。

『きのこいぬ』の読後に残る温かさは、この“優しさと孤独の中で育まれた絆”の記憶に他なりません。

それは、読者自身の中にもあるかもしれない“誰かを思う気持ち”や“人と繋がることへの怖さと希望”にそっと触れてくれるのです。

別れの中にある“再生”の余韻

『きのこいぬ』15巻のラストが読者の心に深く残る理由のひとつは、「別れ」が決して終わりではなく、「再生」への静かな扉として描かれているからです。

感動的なクライマックスであっても、決して泣かせにかかるような過剰な演出はなく、穏やかで静かな別れが、その後の人生を感じさせる余韻を生み出しています。

そこに込められた意味は、極めて文学的であり、人生の真理に近いものすら感じさせます。

きのこいぬが去ったあと、日和は涙を流すことなく、新たな創作へと歩みを進めます。

それは、大切な存在と別れたからこそ得られる「覚悟」と「自由」の表れです。

傷を癒され、人として一歩成長した者が次に向かうべき道を見つけたとき、そこにあるのは喪失感ではなく、希望に似た静かな再生なのです。

また、この別れは“自然な別れ”として描かれています。

無理に引き止めることもなく、感情を爆発させることもなく、お互いを信じたうえでの静かな決断。

だからこそ、読者の胸に響くのは「悲しい」ではなく、「わかる」という共感の感情です。

日和がきのこいぬと出会い、日々を過ごし、別れるまでの時間は、彼にとって心の再生の過程そのものでした。

その過程を見届けた読者もまた、自分の人生の中での“再生の瞬間”を重ね合わせているのかもしれません。

きのこいぬとの別れは、「出会いの意味」と「失うことの価値」を静かに教えてくれるのです。

そして、再生とはただ元の状態に戻ることではなく、一度壊れた心が、形を変えてより強くなること。

きのこいぬが日和に与えたものは、ぬくもりだけではなく、自分自身と向き合う強さでした。

だからこそ、別れた後にも残るのは悲しみではなく、“確かにそこにあった日々”への感謝と、静かな決意なのです。

この余韻こそが、『きのこいぬ』が名作と呼ばれるゆえんであり、多くの読者が何度もページをめくりたくなる理由でもあるのでしょう。

きのこいぬ15巻のラストから読み解く作品のまとめ

『きのこいぬ』15巻は、物語の集大成として、これまでの優しい日常と深い感情を見事に収束させた、心に静かに残るラストを描き切りました。

本作の魅力は、派手な展開や驚きの展開に頼らず、人の心のひだにそっと触れるような繊細な描写と、一貫したテーマ性にあります。

特に最終巻では、「別れ」と「再生」という二つの感情が同時に描かれ、読者に深い余韻と静かな感動を残しました。

きのこいぬが去るという出来事は、悲しみではなく旅立ちの合図。

それを静かに受け止め、自分の足で創作の道を歩み始める日和の姿には、これまで積み重ねてきた時間の意味が凝縮されています。

癒しとは、ただ慰められることではなく、新たに立ち上がるための力を与えてくれる存在との出会いなのだと、この物語は教えてくれます。

『きのこいぬ』という作品は、絵本のようなビジュアルと優しい雰囲気の中に、人間の繊細な感情や生き方を静かに描き続けてきました。

その集大成としての15巻では、言葉よりも“沈黙”や“佇まい”で語る演出が光り、読者一人ひとりに異なる感情を抱かせる多層的なラストとなっています。

また、最後の絵本制作に取り組む日和の姿は、「創作は癒しの延長線上にある」ことを象徴しており、心を解き放った日和が、自分だけの物語を紡ぎ始めた瞬間です。

それは読者にも、「自分の人生をどう描くか」を静かに問いかけてきます。

15巻の終わり方に、派手な演出やカタルシスはありません。

しかしその分、ページを閉じたあとに心に残る温度が長く続く、“人生と共にある物語”でした。

『きのこいぬ』を通して得られた優しさ、癒し、そして少しの勇気は、きっと読者のこれからの人生にも寄り添ってくれるはずです。

ラストまで丁寧に描き切られたこの作品は、読む人の数だけ異なる感想が生まれる、“語り継がれるべき優しい物語”として、静かに記憶に残っていくでしょう。

- 『きのこいぬ』15巻は感動の最終巻

- 日和ときのこいぬの静かな別れが描かれる

- 別れは再生と成長の象徴として機能

- きのこいぬの自己犠牲が物語を深める

- 日和は絵本制作を通じて自立の道へ

- セリフで語らず“余白”で感情を伝える演出

- 自然との共生と循環のテーマも込められる

- 派手さより静けさが心に残るラスト

コメント