- 夕闇ほたるの過去や性格、絵本作家としての信念

- きのこいぬの正体と、感情豊かな魅力的キャラクター性

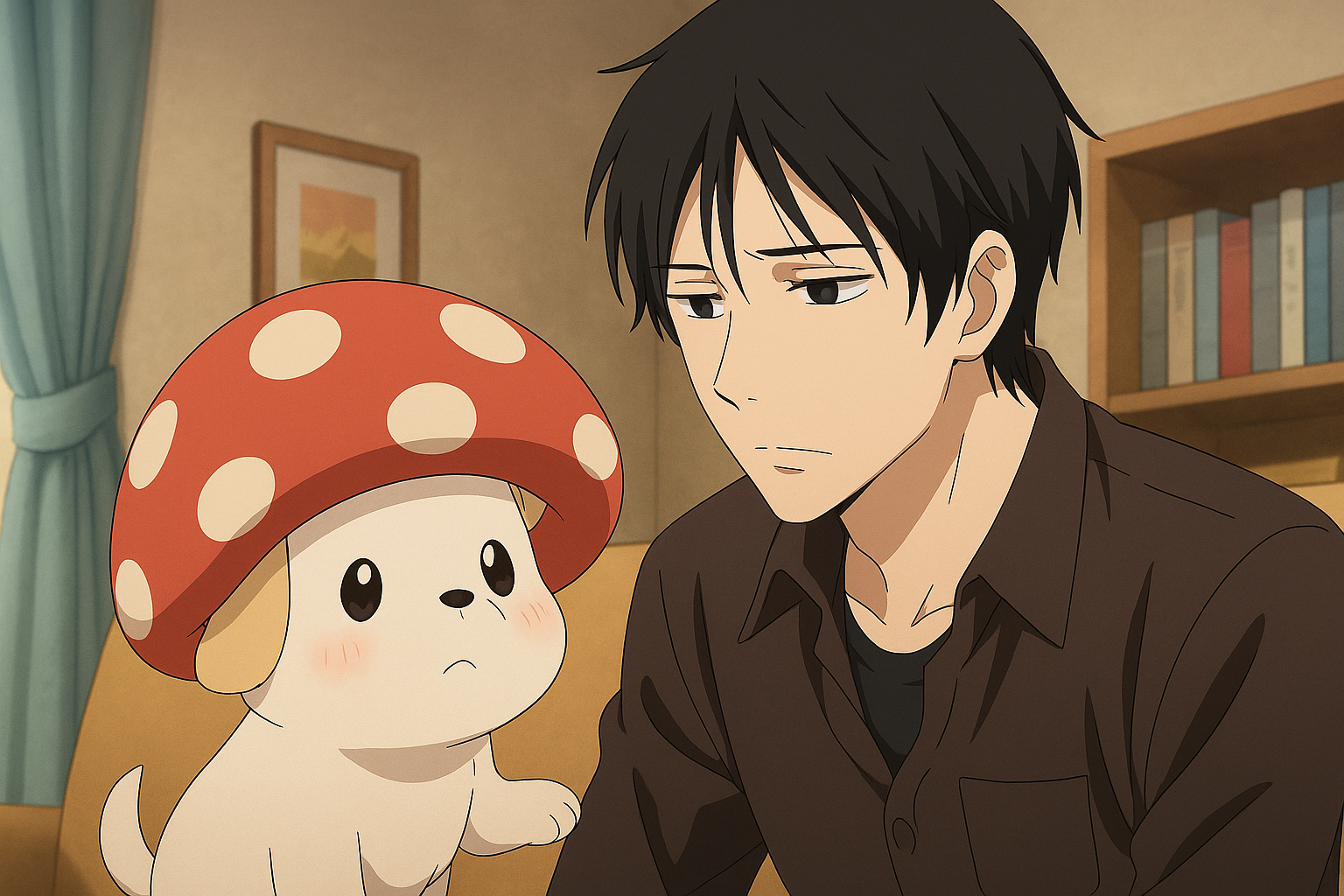

- アニメ版での演出や声優による繊細な心情描写の見どころ

『きのこいぬ』は、蒼星きままによる温かなファンタジー漫画であり、2024年に待望のTVアニメ化もされた注目作です。

物語の主人公である夕闇ほたる(本名:森ノ原ほたる)は、深い喪失感を抱えるホラー絵本作家として描かれています。

そんな彼の前に現れたのが、片耳がキノコになった不思議な犬「きのこいぬ」。心を閉ざしていた夕闇ほたるが、きのこいぬとの出会いを通じて少しずつ再生していく姿が、多くの読者の共感を呼んでいます。

夕闇ほたるとはどんな人物?喪失と孤独を抱えた絵本作家

『きのこいぬ』の物語を語る上で、主人公・夕闇ほたるの人物像を理解することは非常に重要です。

彼は「ホラー絵本作家」という一風変わった肩書きを持ち、日々絵本制作に打ち込む孤独な青年です。

実はこの「夕闇ほたる」という名前はペンネームであり、本名は森ノ原ほたる。

彼の人生には、数々の喪失の記憶が刻まれています。

幼い頃に両親を事故で亡くし、彼を引き取ってくれた祖父も大学時代に他界。

唯一の家族となった祖父の飼い犬「はなこ」が心の支えでしたが、老衰で亡くなったことで彼は深い喪失感に沈んでしまいます。

仕事への意欲を完全に失い、自宅に引きこもるようになったほたる。

彼の心は凍てついたまま動かなくなってしまったのです。

そんなある日、庭に生えたピンク色のきのこが突如動き出し、犬のような不思議な生き物「きのこいぬ」へと変化します。

この出会いこそが、彼の運命を大きく変えるきっかけとなるのです。

夕闇ほたるは繊細で内向的な人物ですが、根底には強い愛情と表現への情熱を秘めたキャラクターです。

喪失と孤独に打ちひしがれていた彼が、きのこいぬとの交流によって再び前を向く姿には、多くの読者が共感し、癒やしを感じることでしょう。

本名は森ノ原ほたる、ペンネームに込められた意味

『きのこいぬ』の主人公として登場する夕闇ほたるという名前は、実はペンネームであり、本名は森ノ原ほたるです。

この名前には、彼自身の過去や創作への思いが深く投影されていると感じられます。

「夕闇」という言葉には、一日が終わる寂しさや、光が失われる時間帯の静けさが含まれており、それは彼の喪失感と孤独を象徴しているかのようです。

一方で、「ほたる」は闇の中でも一筋の光を放つ儚い存在。

たとえ心が傷ついても、自分の作品を通して誰かの心を照らしたいという、彼の創作活動への切実な願いが込められているように思えます。

幼い頃に両親を亡くし、祖父も失い、愛犬はなこの死にまで直面した彼の人生は、まさに「夕闇」に包まれたようなものでした。

しかし、そんな中でも彼はペンを取り続け、物語を描くことを諦めなかった。

“誰かの心に光をともす”という意志こそが、彼のペンネームの核心にあるのではないでしょうか。

彼が選んだ「夕闇ほたる」という名は、自身の心の状態と向き合いながらも、絵本を通じて癒しとメッセージを届けたいという強い想いの現れなのです。

こうした背景を知ると、作中で描かれるほたるの沈黙や戸惑い、そして再生への過程がより深く胸に響いてきます。

彼のペンネームは単なる芸名ではなく、物語の中で生きる“もう一人の彼自身”でもあるのです。

愛犬「はなこ」の死による心の空白

物語の冒頭で描かれる夕闇ほたるの心の空白は、彼の愛犬「はなこ」の死によって生まれました。

はなこは彼にとって単なるペットではなく、家族であり、唯一無二の心の拠り所でした。

両親を亡くした幼少期、そして祖父を失った学生時代を乗り越えられたのも、そばに寄り添ってくれたはなこの存在があったからこそです。

彼の人生には常に「喪失」がつきまとっていましたが、はなこの無償の愛がその孤独を埋めていたのです。

17年という長い年月を共に過ごしたはなこの死は、彼にとって自分の一部をもぎ取られたような深い悲しみをもたらしました。

この出来事をきっかけに、夕闇ほたるは創作への情熱も生活への意欲も失い、自宅に閉じこもる日々が始まります。

はなこの遺品である首輪や好物のドッグフードを捨てられずに取っておく彼の姿からは、未練と愛情の深さが痛いほど伝わってきます。

その行動は、死を受け入れられず時間が止まったままのほたるの心を象徴しているのです。

また、はなこは彼にとって「言葉を超えた絆」の象徴でもあり、口数の少ないほたるが自分の思いを伝える手段でもありました。

こうした背景を理解することで、なぜきのこいぬとの出会いが彼の人生にとって決定的な転機だったのかが、より明確に見えてきます。

はなこという存在を失ったことで生じた“心の空洞”は、きのこいぬとの交流によって少しずつ癒やされていくのです。

再び描く力をくれた“きのこいぬ”との出会い

夕闇ほたるが再び筆を取ることができたのは、不思議な生き物「きのこいぬ」との出会いがあったからです。

物語は、彼がふと庭に生えたピンク色のきのこを見つめるシーンから始まります。

そのきのこが突然動き出し、犬のような姿に変貌するという、まさに非日常的な出来事。

きのこいぬは、片耳がきのこになっており、見た目のインパクトもさることながら、純粋で愛情深い性格を持っています。

言葉こそ話せないものの、周囲の感情を敏感に察し、全力で相手の心に寄り添おうとする姿が非常に印象的です。

最も凍りついていた夕闇ほたるの心に、きのこいぬはまっすぐな愛情で飛び込んできたのです。

当初はその存在に戸惑いを隠せなかったほたるですが、毎日の生活を共に過ごす中で、少しずつ心を開いていきます。

きのこいぬの振る舞いは、はなこの記憶を想起させながらも、それとは違う新たな“癒し”を彼に与えてくれました。

やがてきのこいぬが文字を学び、絵本を通して想いを伝えようとする姿に触発され、ほたるはもう一度「描くこと」への情熱を取り戻していくのです。

それは単なる創作活動の再開ではありません。

誰かに想いを届けたいという、本来の彼の創作動機が再び芽生えた瞬間でもあります。

きのこいぬは、夕闇ほたるにとって“癒し”であると同時に、“希望”そのものなのです。

きのこいぬとは何者?癒しとユーモアの化身

きのこいぬは、『きのこいぬ』という作品に登場する架空の生物であり、物語のもう一人の主人公です。

庭に生えていたピンク色のきのこが突然変化して現れた、不思議な犬型の存在で、片耳がきのこの傘のような形をしています。

体の一部にピンクと白の水玉模様がある白い毛並みのキャラクターで、その見た目からも視覚的なインパクトは抜群です。

きのこいぬは、人間の言葉をある程度理解し、自分の意思を表現する能力を持つというユニークな設定を持ちます。

言葉こそ話さないものの、あいうえお表を使って文字を覚えたり、携帯電話を操作してメッセージを送ったりと、コミュニケーションの意志と努力を感じさせる描写が印象的です。

このような描き方が、きのこいぬを単なるマスコットキャラにとどめず、“感情を持つ存在”としてリアルに感じさせる大きな要因となっています。

また、きのこいぬには子どもらしい天真爛漫な性格もあり、水をかけると喜んだり、たこ焼きが大好きだったりと、可愛らしい行動が随所に登場します。

中でもたこ焼きを「ちゃっちゃっ」と自分で作る場面は、作品屈指の癒しシーンとしてファンに愛されています。

こうした無邪気な一面が、心に傷を抱えた夕闇ほたるとのコントラストを際立たせ、二人の交流に温かなユーモアを添えているのです。

さらに、起床時に胞子を飛ばすという行動も描かれ、「これがきのこいぬにとっての排泄行為なのでは」とほたるが考察するシーンも。

このような細部にわたる設定や描写が、きのこいぬというキャラクターに“生活感”と“存在感”を与えています。

人間以上に人間らしい部分を持ち、読者に深い共感と癒しを与える。

それが、きのこいぬという存在の最大の魅力と言えるでしょう。

庭のきのこから生まれた不思議な犬型生物

『きのこいぬ』の物語は、ある日、夕闇ほたるの庭に生えたピンク色のきのこが、突如動き出すという衝撃的なシーンから始まります。

そのきのこは、見る間に犬のような形状へと“変態”し、片耳がキノコになったきのこいぬが誕生します。

この異様な状況に驚きながらも、ほたるはその不思議な生き物を追い出すことなく、徐々に共同生活を始めることになります。

一見するとただの“かわいい謎生物”にも見えるきのこいぬですが、その存在は非常にユニークです。

誕生の瞬間に目撃されたことで、ほたるは強い関心を抱きますが、その正体は科学的にも説明のつかない存在です。

この設定が、作品全体にロー・ファンタジー的な神秘性を与えています。

体色は白を基調に、左耳がきのこの傘状になっており、左目から頭部にかけてピンク地に白い水玉模様があるという独特のビジュアル。

このデザインは、アニメ版でも高い評価を受けており、ぬいぐるみやグッズ展開でも人気を博しています。

そして、最大の特徴は、単なるペット的存在ではなく、感情や思考を持ち、学習する能力まで備えているという点です。

庭に生えた「きのこ」が変異して生まれた存在であることから、一部のキャラクターは“菌類の突然変異”や“未知の生命体”として研究対象にしようとしますが、それ以上の説明はありません。

この説明しきれない不思議さが、「きのこいぬ」の魅力と物語の核となっており、“日常に紛れ込む異質な癒し”として、読者の心を掴みます。

ただのファンタジーではなく、どこかで本当に存在していそうなリアリティも感じさせる。

だからこそ、きのこいぬの登場は物語の“転機”であると同時に、“希望”の象徴とも言えるのです。

文字を学び、心を伝える存在へと成長

きのこいぬの最大の魅力は、“言葉を超えて心を通わせようとする姿”にあります。

もともとは言語を持たない謎の生命体として登場しますが、日々の生活の中で文字を学び、コミュニケーションを取る力を身につけていくのです。

これは、単なる“かわいいキャラクター”ではなく、精神的にも成長する「存在」として描かれていることを意味します。

特に印象的なのが、ほたるが持っていた『あいうえおのほん』を使い、ひらがなを一生懸命に練習する姿です。

言葉が話せなくても、「自分の気持ちを伝えたい」という強い想いが行動に現れており、その努力は読者の心を打ちます。

この学習の過程で、きのこいぬは人間の子ども程度の理解力と感情表現を持つまでに成長します。

さらに、物語が進むにつれ、文字の習得だけでなく、スマートフォンを使ってメッセージを送ることもできるようになるなど、その“進化”ぶりには目を見張るものがあります。

これは単なるギャグやファンタジー演出ではなく、「言葉を使えなくても、人は心を伝え合える」という普遍的なテーマへのオマージュといえるでしょう。

きのこいぬが努力して言葉を学ぶ姿は、誰かに何かを伝えたいと願う全ての人の共感を呼びます。

こうして“言葉”という手段を手に入れたきのこいぬは、夕闇ほたるとの距離をますます縮めていきます。

その過程は、まるで「親と子」、「教師と生徒」、「友人と友人」のようでもあり、関係性の深まりそのものが読者へのメッセージとなっているのです。

心を通わせようとする努力が、言葉以上の力を持つ——。

それを体現するのが、まさに「きのこいぬ」というキャラクターなのです。

たこ焼き好きで愛されキャラ、アニメでの描写も注目

きのこいぬの魅力のひとつは、子どもらしい無邪気さとユーモラスな行動にあります。

中でも「たこ焼きが大好物」という設定は、作中でたびたび登場するお約束のような要素となっており、ファンの間でも特に愛されているポイントです。

ただ食べるだけではなく、「ちゃっちゃっ」と自分でたこ焼きを作る描写まであるため、その可愛さと実用性(?)に驚かされることもしばしばです。

こうした食べ物にまつわる描写は、きのこいぬの「生活する存在」としてのリアリティを引き立てています。

たこ焼き以外にも、甘いものや子ども向けの料理を好む一方で、ドッグフードは口にしないなど、単なる動物ではなく「個性」を持つキャラクターとして確立されています。

さらに、水をかけられると喜んだり、庭で胞子を飛ばすといった奇抜な行動も多く、癒しと笑いを両立する存在として物語に彩りを与えています。

2024年に放送されたアニメ版では、こうした要素がより魅力的に描かれています。

きのこいぬの声を担当した小林大紀さんは、セリフがないキャラクターであるにもかかわらず、感情の細やかな変化を音と表情で表現。

その演技は視聴者からも高く評価され、「しゃべらないのに伝わってくる」「音と動きだけで泣ける」といった声がSNSを中心に多く寄せられました。

また、アニメの美術背景は非常にリアルで、湿気や空気感までもが伝わるような繊細な描写が作品世界を補強しています。

この“現実感のある日常”の中に、たこ焼きを焼くきのこいぬが存在しているからこそ、その異質さと愛らしさが際立つのです。

アニメで動くきのこいぬは、まさに“癒しの具現化”と言える存在です。

原作からのファンだけでなく、アニメから入った新しい視聴者にも「このキャラが好き」と言わしめる理由は、こうした細やかな演出と、きのこいぬ自身の圧倒的な存在感にあるのです。

映画、TV番組、ライブTV、スポーツを観る【Amazon Prime Video】

![]()

夕闇ほたるの魅力とは?静けさの中にある優しさと情熱

夕闇ほたるという人物の魅力は、一見すると控えめで静かな存在感の裏に秘められた、深い優しさと創作への情熱にあります。

口数は少なく、人との距離感を取るのがやや不器用な印象も受けますが、その態度は決して冷たさではなく、人一倍繊細な感受性の裏返しです。

彼の静けさの奥には、言葉ではなく「絵本」という形で想いを伝えようとする意志が宿っています。

彼が絵本作家を志した理由は、幼い頃に両親に「好き」と伝えられなかった後悔にあります。

それゆえ、絵本という手段を通じて、自分の感じた愛情や優しさを誰かの心に届けたいという思いを抱くようになりました。

つまり、彼の作品の根底には「伝えること」「届けること」への切実な願いが込められているのです。

しかし、愛犬はなこの死によって、その情熱の灯が一度は消えてしまいます。

日常のすべてに興味を失い、創作どころか生活自体が止まってしまった彼にとって、再び何かを描くことは簡単なことではありませんでした。

それでも、きのこいぬとの出会いを通じて、少しずつ心が解けていきます。

その変化はとても静かで、派手な演出があるわけではありません。

けれども、きのこいぬとのささやかな日常の積み重ねが、ほたるに再び絵本を描かせる力を与えていくのです。

彼の描く物語には、言葉にできない想い、過去の喪失、そして再生の希望が静かに込められており、読者の胸を強く打ちます。

その“静けさの中にある強さ”こそが、夕闇ほたるという人物の最大の魅力です。

繊細で壊れやすいのに、芯にある優しさと創作への信念は揺るがない。

そんな彼の姿が、読者にとっては“自分の弱さを肯定してくれるような存在”として映るのです。

感情を表に出さないが、深い優しさを持つ人物像

夕闇ほたるは、一見すると無口で無表情な人物として描かれています。

他人との接触を避ける傾向があり、自分の感情を積極的に外へ出すこともありません。

それゆえに、彼を「冷たい」「無関心」と捉える人も物語内には存在しますが、実際の彼は、内面に非常に豊かな感情と強い共感力を抱えた人物です。

そのことが明確に伝わるのが、愛犬はなこを亡くした後の言動です。

彼は17年間を共に過ごしたはなこの首輪やドッグフードを捨てることができず、ただ静かに部屋の隅に置いています。

それは執着というより、記憶を大切にしたいという切実な想いの現れであり、失った存在への深い愛情がにじみ出ています。

また、きのこいぬとの暮らしでも、最初こそ戸惑いを隠せなかったものの、次第に優しく接するようになり、言葉にせずとも行動で愛情を伝える姿が随所に見られます。

たとえば、寒い夜に毛布をかけてやる、好物を一緒に食べる、言葉を覚える努力を見守るなど、きのこいぬの成長を温かく支える姿勢が描かれています。

このように、彼は感情を言葉に出すのではなく、静かに、しかし確かに行動で示すタイプの人間なのです。

読者はその“静かな優しさ”に強く惹かれます。

また、彼のような存在は、現代社会で感情を押し殺して生きる人々の鏡のようにも映ります。

だからこそ、夕闇ほたるの物語は、自分自身と重ねて読むことができる普遍的な魅力を持っているのです。

言葉少なでも伝わる想いがある——。

夕闇ほたるは、その真理を作品全体を通して読者に語りかけてくれるキャラクターです。

登場人物との関係性から見える“人間らしさ”

夕闇ほたるの魅力は、物静かな内面だけでなく、他者との関わりの中でにじみ出る“人間らしさ”にもあります。

彼の周囲には、編集者のこまこや幼なじみのつばき、編集長の息子・矢良といった、個性豊かな人物たちが登場します。

それぞれがほたるに対して何らかの形で好意や関心を抱いており、彼の“人間的な魅力”が無意識のうちに人を惹きつけていることがよくわかります。

たとえば、編集担当のこまこは、仕事面でもプライベートでも強引に関わってくるタイプですが、それは彼女なりの愛情表現。

ほたるは最初こそ彼女の干渉に戸惑いを見せるものの、時にきちんと意見を述べたり、頼ったりと、距離を保ちながらも確かな信頼関係を築いていきます。

“不器用な信頼”が描かれるその関係性は、とてもリアルです。

また、矢良との関係では、ややストーカー気質ともいえる矢良の猛烈な好意を、受け流しながらも受け入れている様子が見られます。

ここでも強く拒絶するわけではなく、一定の距離を保ちながら誠実に向き合おうとするほたるの姿勢が印象的です。

それは、彼の優しさが“曖昧な関係”を丁寧に扱うという形で表れているとも言えるでしょう。

幼なじみのつばきに対しても、ほたるは“過去の自分”と向き合うような態度で接します。

子ども時代の誤解や素直になれなかった距離感などが回想される場面では、彼の内面の葛藤や成長が描かれており、ただの癒しキャラではない「人間としての深み」を感じさせます。

このように、夕闇ほたるは周囲との関係を通して、自身の過去や感情と向き合いながら、少しずつ変化していきます。

誰かに救われ、誰かを救う存在として、彼の“人間らしさ”は物語の中核を成す要素なのです。

“伝えられなかった想い”を絵本で届けるという信念

夕闇ほたるが絵本作家として活動する動機の根底には、幼い頃に「好き」と伝えられなかった後悔があります。

両親を早くに亡くした彼は、自分の想いを言葉で伝える機会を持てずに別れを迎えてしまいました。

その心の痛みは、彼の内面に深く刻まれ、「今を生きる誰かに、気持ちをちゃんと伝えてほしい」というメッセージへと昇華されていきます。

ほたるの描く絵本は、ホラー的な要素を含みながらも、どこか温かく、そして切ない世界観で構成されています。

それは彼の人生そのものを映した鏡のようであり、“喪失と再生”、“恐れと優しさ”が同居する独自の作風を作り上げています。

読者に恐怖や不安だけでなく、「だからこそ大切な人に気持ちを伝えたい」と思わせる、感情の起点となる物語を届けているのです。

そんな彼が一度、創作の手を止めてしまったことは非常に大きな出来事でした。

はなこの死で心が凍りつき、物語を紡ぐ意味を見失っていた彼は、きのこいぬとの出会いによって少しずつ変化します。

その姿は、かつて伝えられなかった想いを、今度は誰かに届けるための再スタートに見えます。

きのこいぬが文字を学ぶ姿を見て、彼もまた「伝える努力」を再び思い出します。

そして、何度も諦めかけた絵本制作に、もう一度向き合うようになるのです。

描くことでしか伝えられない感情、物語でしか触れられない心が、夕闇ほたるの作品には宿っています。

「言えなかったこと」を、誰かの心に届く形で残したい。

その静かで確かな信念こそが、彼が絵本作家である理由であり、読者にとっての最大の共感ポイントでもあるのです。

アニメ版できのこいぬとほたるの関係がどう描かれているか

2024年秋に放送されたTVアニメ『きのこいぬ』では、原作漫画の魅力を丁寧に再現しつつ、きのこいぬと夕闇ほたるの関係性に一層の深みが加えられています。

本作は大きな事件や派手な展開が少ない分、キャラクター同士の些細なやりとりや間の取り方が感情表現の核となっています。

そうした“静かな演出”が、ほたるの内面の変化と、きのこいぬとの絆の成長を際立たせています。

アニメ版で特筆すべきは、声優陣の演技です。

夕闇ほたるを演じた上村祐翔さんは、口数の少ないキャラクターを繊細な息遣いと抑えたトーンで表現。

感情を声で“叫ぶ”のではなく、沈黙の中に揺れる気持ちを見事に体現しています。

一方、きのこいぬ役の小林大紀さんは、セリフのないキャラクターを音と仕草だけで演じ切るという、極めて難易度の高い役を務めました。

その演技は、きのこいぬが言葉を使わなくても、感情豊かに視聴者へ想いを届けてくる要因となっており、多くの視聴者の心をつかみました。

アニメ版では、こうしたキャストの演技とともに、きのこいぬとほたるの“沈黙の会話”が深く描かれているのです。

また、美術や音響も特筆すべき点です。

背景は非常に写実的で、季節や天候、湿度すら感じられるような繊細な描写がなされています。

そうしたリアリティのある舞台の中に、不思議な存在・きのこいぬが佇んでいるからこそ、その“異質さ”と“愛らしさ”が強調されます。

アニメは、視覚と聴覚でキャラクターの関係性を補完する媒体です。

静けさの中に生まれる優しさ、沈黙の中に宿る絆をここまで丁寧に描いた作品は多くありません。

だからこそ、『きのこいぬ』のアニメ化は、原作の空気感を損なうことなく、むしろその魅力を拡張したメディア展開といえるのです。

静かな演出で丁寧に描かれる心の再生

アニメ『きのこいぬ』では、夕闇ほたるの心の再生が、華やかな演出ではなく“静けさ”を通して描かれています。

これは原作漫画の持つ空気感を忠実に受け継ぎながら、アニメという映像作品ならではの表現で視聴者に語りかける手法です。

画面に派手なエフェクトやBGMがあるわけではなく、風の音、揺れる草木、雨粒の響きなど、自然音と間を活かした演出が作品全体を包んでいます。

この「静かさ」は、ほたるの心の中の空白や、言葉にできない感情の動きを視覚と聴覚で感じ取らせてくれます。

きのこいぬとの日常も、特別な事件が起こるわけではなく、何気ない出来事の積み重ね。

しかしその中に、ほたるの表情や行動が少しずつ変化していく様子が繊細に描かれ、彼の“再生”の物語として非常に深い説得力を持っています。

例えば、無表情だったほたるがふと微笑むシーン、きのこいぬを見つめるまなざしに温かさが戻る場面。

そういった一瞬の変化をアニメでは見逃さずに描写しており、「感情の機微を映像で見せる」というアニメならではの強みを最大限に活かしています。

演出を担当した浅野景利監督は、インタビューで「視聴者に解釈を委ねる余白を大切にした」と語っており、まさにその言葉どおりの映像美が広がっています。

アニメーションでは感情を表現するために、顔の細かな動きや間の取り方、画面の静止が極めて重要な要素となります。

『きのこいぬ』ではこの“間”の使い方が非常に上手く、視聴者に考える余白、感じる時間を与える構成になっています。

それは、派手なセリフや動きよりも、感情の本質にじっくりと向き合う時間と言えるでしょう。

こうした“静の演出”を通じて、夕闇ほたるが再び心を開き、生きる力を取り戻していく過程が、見る者の心にそっと寄り添うように描かれているのです。

声優・上村祐翔による繊細な演技が作品世界を補完

アニメ『きのこいぬ』において、夕闇ほたるの感情表現を担ったのが声優・上村祐翔さんです。

上村さんといえば、落ち着いたトーンや心理描写の巧みさで定評のある実力派声優ですが、本作では特にその“繊細な演技”が物語全体に深みを与えています。

ほたるというキャラクターは、感情をあまり外に出さない人物として描かれており、それだけに声の抑揚や間の取り方が極めて重要です。

上村さんはインタビューで「セリフが少ない分、呼吸やため息、ちょっとした沈黙に感情を込めることを意識した」と語っています。

たとえば、きのこいぬと初めて出会ったときの戸惑い、はなこを想う哀しみ、そして少しずつ心を開いていく様子。

その一つひとつが、大きなリアクションではなく“内面からにじみ出るような演技”として伝わってきます。

特に印象的なのは、ほたるが初めてきのこいぬに微笑むシーン。

台詞はほとんどないにもかかわらず、息を飲むような演出と、上村さんのわずかな声の震えによって、視聴者は彼の感情の揺らぎを感じ取ることができます。

この“声にならない感情”を表現できるのは、まさに上村祐翔という役者の強みでしょう。

また、きのこいぬとのやりとりにおいても、自然体でありながら、どこか優しさがにじむ台詞回しが非常に効果的です。

彼の語り口は、親しい人には見せるけれども他人には見せないような、“信頼の証”としての柔らかさを演出しています。

これは、物語上でほたるがきのこいぬにだけ見せる感情と完全に一致しており、キャラクターと演者が完全にシンクロしている好例だと言えるでしょう。

演技がキャラクターの深みを何倍にも引き上げる。

上村祐翔さんの夕闇ほたるは、まさにその理想を体現した存在です。

彼の声がなければ、このアニメ版『きのこいぬ』はこれほどまでに情感豊かな作品にはならなかったかもしれません。

きのこいぬ役・小林大紀の表現に込められたユーモアと温かさ

アニメ『きのこいぬ』において、きのこいぬという“しゃべらない主役キャラクター”を演じたのが、声優・小林大紀さんです。

一切のセリフが与えられていない中で、表情や動き、鳴き声や擬音的な演技だけでキャラクターの感情や個性を伝えるという、極めて難易度の高い役を見事に演じ切っています。

きのこいぬの魅力が映像作品として際立った背景には、小林さんの緻密な演技プランと音作りへのこだわりがありました。

小林さんは座談会で、「最初にきのこいぬのオーディションと聞いたとき、『え? きのこいぬって何?』と戸惑った」と語っています。

しかし、原作を読み込むことで、きのこいぬがただのマスコットではなく、物語の“感情の媒介者”であることに気づいたといいます。

そのため、演技にあたっては感情表現の幅を広げ、愛らしさだけでなく、怒りや悲しみ、照れなど、さまざまな感情を非言語で伝える工夫が凝らされました。

たとえば、たこ焼きを頬張るときの楽しげな「もぐもぐ」音、悲しいときの低く漏らす「くぅん」という鳴き声、怒ったときの「フンッ」と鼻を鳴らす音。

これらの細やかな表現が、きのこいぬの感情の輪郭をくっきりと浮かび上がらせています。

視聴者は、まるで人間のように多彩な感情を持った存在として、きのこいぬに感情移入できるのです。

また、小林さんは声のトーンを子どもと同じレベルに設定することで、ほたるとの“親子にも似た”関係性を自然に表現しています。

この設定は、無防備な甘えと健気な成長の両面を持つきのこいぬのキャラクター性と見事に一致し、ほたるとの心の交流を温かく包み込んでいます。

視聴者からは「セリフがないのに、泣ける」「鳴き声ひとつで感情が伝わる」といった高評価が相次ぎました。

小林大紀さんの表現力は、きのこいぬという“非言語キャラ”に命を吹き込んだ立役者といっても過言ではありません。

そしてその演技には、ただの可愛さにとどまらない、人の心に寄り添う温かさとユーモアが込められているのです。

きのこいぬ 夕闇ほたるの魅力を通して見える物語の本質まとめ

『きのこいぬ』という作品が読者や視聴者の心を強く打つのは、単なるファンタジーや癒しにとどまらない、“心の再生”という普遍的テーマを深く描いているからに他なりません。

主人公・夕闇ほたるは、多くの喪失を経験し、自らの感情を言葉にすることができずに孤独に閉じこもっていました。

そんな彼のもとに現れたのが、片耳がきのこになった不思議な生物・きのこいぬです。

この物語の本質は、“人は誰かとの出会いによって変わることができる”という、希望に満ちたメッセージにあります。

きのこいぬは、ただ可愛らしい癒しキャラではありません。

言葉を持たないながらも必死に気持ちを伝えようとし、夕闇ほたるの固く閉ざされた心に少しずつ入り込んでいきます。

そして夕闇ほたる自身も、きのこいぬの存在を通じて他人に心を開き、自分の想いを再び物語として描こうとするまでに変化していきます。

その姿は、誰かと分かち合うことでこそ、人は立ち直ることができるという、極めて人間的な真理を象徴しています。

また、この作品では「伝えられなかった想い」が重要なモチーフとなっており、絵本という“ことば以外の言語”で感情を届けようとする姿勢が、読む者の胸を打ちます。

アニメ版では、その空気感を損なうことなく、声優陣の演技と繊細な演出によって、より豊かに作品世界が立体化されました。

特に、夕闇ほたる役・上村祐翔さんと、きのこいぬ役・小林大紀さんの名演は、言葉にならない感情の交錯を見事に表現しています。

視覚・聴覚の両面から、「心の触れ合い」という本質を掘り下げる点において、アニメ『きのこいぬ』は原作の持つメッセージをさらに強く印象づけるメディア作品となりました。

結局のところ、『きのこいぬ』という作品が語っているのは、“誰かを想う気持ちは、必ず誰かに届く”というシンプルでありながら力強いテーマです。

夕闇ほたるときのこいぬの関係を通して、その想いが読む者・観る者すべてに優しく浸透していく。

あなたの心のどこかにある「大切な記憶」や「伝えたかった想い」を思い出させてくれる、そんな作品なのです。

- 夕闇ほたるは喪失を抱える絵本作家

- きのこいぬとの出会いが心の再生のきっかけに

- たこ焼き好きなきのこいぬの成長が魅力

- 言葉を超えた絆が物語の核に

- 静かな演出で丁寧に感情を描くアニメ版

- 上村祐翔・小林大紀の演技が作品に命を吹き込む

- 伝えられなかった想いを絵本で届けるテーマ

- “誰かとの出会いが人を変える”ことを優しく描く

コメント